지나치게 과열되고 광속으로 흘러가는 SNS 시대에 패션쇼는 여전히 필요한 것인가? 모두가 물음표를 던지는 이 상황은 단지 옷에 관한 얘기가 아니다. 시대는 변화했고 그에 맞는 진화가 필요한 시점이다.

파리 패션위크를 벗어나 LA에서 2016 F/W 쇼를 연 에디 슬리먼의 생로랑 컬렉션.

파리 패션위크를 벗어나 LA에서 2016 F/W 쇼를 연 에디 슬리먼의 생로랑 컬렉션.

‘이 모든 건 누구를 위한 것일까? 어디로 향하는 것 일까?’ 패션쇼의 존재론적 위기는 현재 패션계에서 논란의 쟁점이다. 패션쇼 시스템은 지난 몇 년간 천지가 개벽하는 듯한 변화를 거쳐왔다. 인스타그램, 트위터, 스냅챗 같은 SNS를 통해 쇼는 실시간 스트리밍으로 연결되고, 공식적인 패션위크 외에 프리 컬렉션, 캡슐 컬렉션 등 수많은 쇼가 쳇바퀴처럼 펼쳐지면서 패션 사이클은 이제 멘탈을 위협하는 수준에 이르렀다. 새로운 테크놀로지는 실시간 접근이 가능한 글로벌 고객을 양산했고, 기존의 패션쇼로는 즉각적인 만족을 원하는 이들의 광적인 속도를 따라잡기에 역부족이었다. 그 과정에서 디자이너는 창조성과 시장성 사이에서 타협해야 하고, 소비자들은 밤낮없이 ‘쿨해지기 위해 반드 시 필요한 머스트해브 아이템’의 폭격에 시달린다. 이처럼 패션쇼 열차는 지나치게 과열되었 고, 이젠 폭발 직전에 이르렀다. 지금 패션은 거대한 충돌 코스에 들어선 것이다!

지난 시즌 디올이라는 럭셔리 패션계의 첨탑에서 탈출하겠다는 폭탄 선언을 한 라프 시몬스는 그 이 유를 삶의 다른 흥미로운 곳에도 초점을 맞추기 위해서라고 밝혔다. 사퇴 발표 직후 〈시스템〉 매거진을 통해 “하나의 디자인 팀이 1년에 6개의 컬렉션을 완성해야 한다. 생각할 시간이 없는 곳에서 더는 일하고 싶지 않다”고 고백하며 지나치게 과열된 런웨이 시스템이 폭발 직전에 이르렀다는 점을 지적했다. 알버 엘바즈 역시 혼란스러운 패션쇼 시스템에 대해 우려의 목소릴 냈다. “더 많은 사람과 얘기할수록, 다들 변화를 원한다는 걸 알 수 있었어요. 우리가 누구인지, 현시점은 어떤지, 모두가 대혼란의 상태죠.” 오늘날 패션계는 대대적인 개혁이 필요한 한계점에 이르렀고, 현재의 패션 시스템이 좀 더 분별력있게 혁신의 과정을 거쳐야 한다는 점에는 공히 동의하고 있다. 스케줄에 맞춰 작업을 하되, 패션쇼는 리테일러, 고객, 언론, 디자이너들이라는 네 그룹 모두의 요구에 부응하는 것이라야 한다. 그렇지만 매 단계마다 기대와 요구가 다 다른 각 그룹을 충족시키는 건 결코 쉽지 않은 문제다.

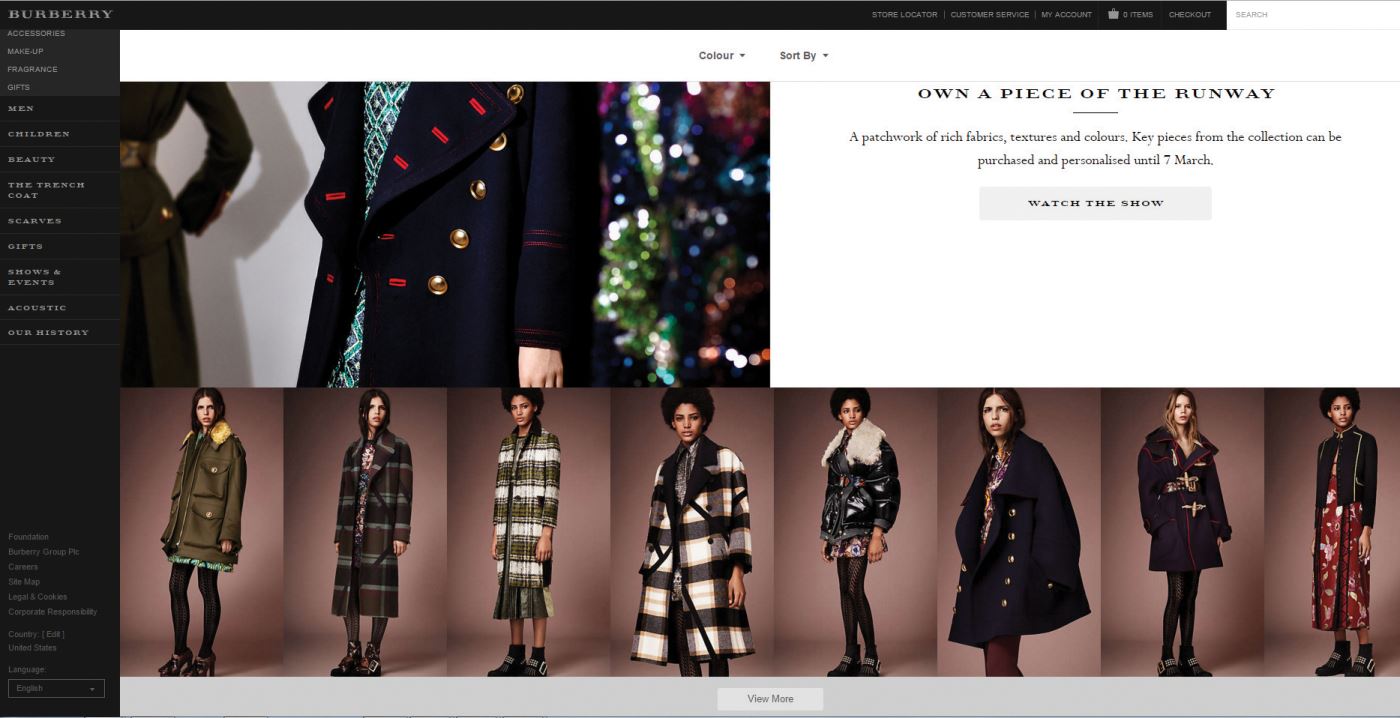

시즌의 경계를 없애고 쇼가 끝난 즉시 바로 구매가 가능한 컬렉션을 만들겠다고 선언한 버버리.

시즌의 경계를 없애고 쇼가 끝난 즉시 바로 구매가 가능한 컬렉션을 만들겠다고 선언한 버버리.

현장 직구의 형식을 택한 레베카 밍코프.

최근 디지털 포맷의 선두주자 버버리는 2016년 9월부터 S/S, F/W 같은 시즌 경계를 없애고 매년 총 4회에 걸쳐 선보이던 쇼를 2회로 대체해 선보이며, 패션쇼에서 선보인 아이템은 쇼가 끝난 즉시 매장과 온라인을 통해 출시, 바로 구매가 가능한 컬렉션을 만들겠다고 선언했다. 지난 시즌 전형적인 패션쇼를 여는 대신, 레이디 가가가 등장하는 동영상 쇼를 제작한 톰 포드 역 시 이번 2월 뉴욕 쇼를 취소하고, 9월에 패션쇼를 열면서 현장에서 즉시 구매가 가능한(See Now, Buy Now) 컬렉션 형식을 채택할 것이라고 전했다. 이는 반년을 앞서 패션쇼를 공개하는 기존의 패션위크 방식이 아닌, 제 시즌에 맞춘 컬렉션을 선보이면서 온라인 생중계를 통해 이를 곧바로 구매할 수 있는 포맷이다. 전 통적인 컬렉션 방식을 거부하는 이 ‘현장 직구’가 모든 걸 무너뜨리고 다시 세우는 긍정적인 효과를 이끌어낼 지, 아님 그 반대일지는 아직 미지수다. 하지만 이러한 ‘현장 직구’ 방식은 패션쇼를 둘러싼 소셜 미디어의 뜨거운 반응이 사라지기 전에, 즉각적인 소비 욕망을 충족시킨다. 레베카 밍코프와 타쿤 역시 이 방식을 채택 할 것임을 밝혔고, 토마스 타이트는 ‘컬렉션 쇼와 일대 일 예약 포맷’이라는 실험적인 방식을 시도할 것이라 선언했다. 실제로 이번 2016 F/W 뉴욕 패션위크 기간 마이클 코어스는 2월 17일 쇼가 끝난 직후, 런웨이에서 선보인 일부 제품을 판매용으로 바로 매장과 홈페이지에서 출시했다. 마이클 코어스는 “고객들은 더 이상 시즌 개념으로 패션에 접근하지 않아요. 대신, 지금 본인에게 필요한 게 무엇인지, 어떤 것을 좋아하는지가 중요하죠. 런웨이에서 점찍어둔 아이템을 바로 구매해서 옷장에 챙겨둘 수 있도록 하겠다는 게 제 생각입니다” 라고 밝혔다. 이어 밀라노 패션위크 기간 프라다 역시 쇼가 끝난 직후 프라다 매장에서 컬렉션에서 처음으로 선보인 두 종류의 백을 판매했다.

지난 시즌, 쇼를 여는 대신 레이디 가가를 등장시킨 쇼 영상을 만든 톰 포드.

이번 시즌 쇼 직후 바로 판매를 시작한 프라다의 카이에 백.

쇼가 끝난 직후 매장과 홈페이지에서 론칭한 마이클 코어스의 캐시미어 톱과 드레스.

쇼가 끝난 직후 매장과 홈페이지에서 론칭한 마이클 코어스의 캐시미어 톱과 드레스.

그렇다면 패션쇼는 여전히 필요한 것인가? ‘현장 직구’는 분명히 수익을 안겨다 줄 것이 확실한데, 독자적인 e-커머셜 플랫폼을 통해 당장이라도 온라인 컬렉션을 올리지 않는 이유는 무엇일까? “현재의 합리적인 변화를 고려할 때 쇼에 쏟아붓는 모든 것이 어리석게 느껴질 수도 있을 거예요. 하지만 만일 디자이너에게 쇼가 지니는 순수한 비전을 포기하라고 한다면, 그들은 당연히 슬퍼질 겁니다. 쇼는 디자이너의 머릿속에 들어있는 가장 상징적인 의미와도 같으니까요.” 매치스패션의 루스 채프먼의 말이다. 컬렉션을 둘러싼 과부하와 극도의 피로감에 대한 논쟁이 디자이너와 언론, 리테일러뿐만 아니라 웹과 소셜미디어 를 통해 정신없이 쏟아지는 스펙터클한 정보를 접해야 하는 소비자에게도 영향을 미치는 건 마찬가지. 소비자 친화적인 패션쇼로의 변화도 중요하지만, 인스타그램, 스냅챗, 트위터는 이미 컬렉션 사진들로 넘쳐 나는 데다가, 여기에 더더욱 스피드한 직구 과정까지 더해진다면 골치 아픈 고객은 컬렉션 전체를 생략해 버릴지도 모른다. 소비자가 속도를 따라잡지 못한다 면 구매 자체를 포기해버릴지도 모를 일.

이처럼 새로운 변화의 과정에서 디자이너들은 온라인 혹은 동영상 쇼를 택할 수도 있고, 파리를 떠나 LA에서 쇼를 연 생로랑의 에디 슬리먼처럼 정규 패션위크 스케줄을 벗어나 독자적으로 움직일 수도 있 다. 대중 역시 기존 패션쇼와 새로운 방식의 패션쇼에 대한 양극화된 반응을 보일 수 있다. 패션을 사랑하고 런웨이에서 적어도 한 번쯤은 마법의 순간을 경험했다면, 그 향수와 기억을 영원히 간직하고 싶은 사람이라면(항상 어딘가로 향했고, 쇼 시작을 기다렸고, 불평을 늘어놓기도 했지만 알렉산더 매퀸이나 존 갈리아노의 쇼를 직접 볼 수 있다는 사실에 흥분과 전율을 느꼈을 것이다!) 아마도 새로운 쇼의 방향이 안타깝고 슬프게 느껴질 수도 있을 것이다. 하지만 시대는 변화했고 그에 맞는 진화가 필요한 것은 명백한 사실이다. 쓰나미 속에서 허우적대며 서핑할 때 누군가는 낡은 생각을 버리고 새로운 접근법을 통해 능동적으로 변화를 이끈다. 패션 캘린더에는 늘 기념비적인 순간이 있었다. 후에 돌이켜본다면, 이 시대는 디자인 황금기를 위한 과도기일지도 모른다. 혼란의 시기에 우리는 장 폴 구드의 말을 되새겨볼 필요가 있다. “패션계의 손가락에서 컨트롤이 빠져나가고 엔터테인먼트만 자릴 잡는다면, 불행히도 그 결과는 저속함으로 흐르게 된다. 지금은 패션계로서는 기회. 흥분을 재평가하고 패션쇼를 오페라나 발레의 수준으로 끌어올릴 수 있어야 한다”

- 에디터

- 정진아

- 사진출처

- INDIGITAL, GETTY IMAGES/ IMAZINS