<오징어 게임>이 지금과 같은 <오징어 게임>이 되리라곤 아무도 상상하지 못한 때, 이정재는 혼란한 추상미술처럼 피로 얼룩진 거대한 세트장 한가운데 서 있었다.

그는 지옥에서 한철을 보내고 돌아와 다시 그 지옥으로 걸어 들어간 이 시리즈의 유일한 배우다.

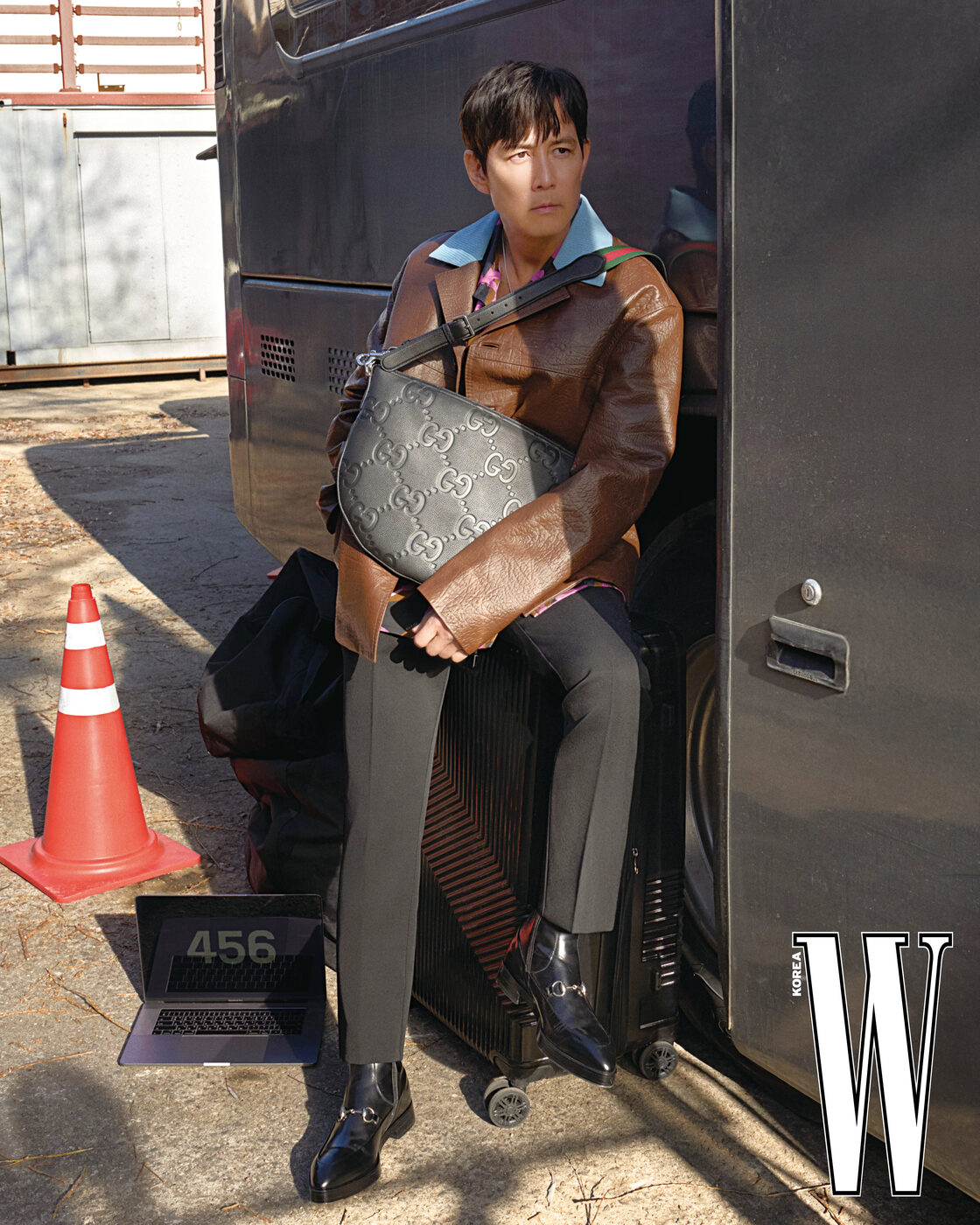

<W Korea> 미국에서 2주 정도 프로모션을 소화하고 그저께야 들어오셨다고요. 골든 글로브 시상식에 참석하러 다음 주에 또 출국하십니다. 미국에서 진행한 인터뷰 클립이 아주 많던데요?

이 정 재 네, 맞습니다. 아마 못 보신 게 더 많을 거예요. 인터뷰하는 날에는 오전 10시부터 저녁 6시까지 매체를 연달아 만났어요, 한 6분 단위로.

20대 시절의 이정재도 너무 바빠서 군대로 도망가고 싶었다고 했죠. 지금은 도망갈 데도 없네요.

그러게요.

2023년과 2022년에도 <더블유> 커버 모델을 하셨어요. 하지만 마지막 인터뷰로 만난 건 2018년입니다. 매니지먼트 사무실에서 만났는데, 데님 셔츠에 데님 팬츠를 입은 모습에 소년미가 있어서 조금 놀란 기억이 나요.

와. 그 인터뷰를 한 지 벌써 6년이 넘었다고요? 그렇게나 오래됐어요?

저는 <오징어 게임> 시즌 1 후 시간이 더 흘러 여유롭게 뒤를 돌아볼 수 있을 때 다시 만나고 싶었어요. 얼얼함이 가신 뒤에요. 시즌 2로 이렇게 만날 줄은 몰랐어요.

얼얼하기는 지금도 마찬가지입니다. 시즌 1 때는 이번과 같은 프로모션 없이 작품을 공개했다가, 이후 어워즈 캠페인을 했어요. 그때는 인터뷰를 하기보다 행사 참석을 많이 했죠. 저는 <애콜라이트>로 글로벌 프로모션을 처음 해봤는데, 와, ‘이거 정말 보통 수준이 아니구나’ 하는 걸 알았어요. 이번에 배우들에게 그 경험을 알려주면서 ‘우리 작품도 글로벌 프로젝트이니 홍보 일정이 만만치 않을 것 같다. 다들 마음의 준비를 하셔라’ 했죠. 아니나다를까 대단했어요. 그래도 할 만했습니다.

역시 사이즈가 다른 경험을 좀 해봤기 때문에 할 만했을까요?

팀으로 어우러지면서 같이해서 그래요. <애콜라이트> 때는 저 혼자서 인터뷰든 뭐든 다 했기 때문에 진짜 벅찼거든요. 이번에는 주로 둘이서, 넷이서, 혹은 더 여럿이 모여서 하는 식으로 소화했더니 재미도 있고 괜찮았어요.

여름에는 스타워즈 시리즈인 디즈니+의 <애콜라이트>, 겨울에는 넷플릭스의 <오징어 게임> 시즌 2. 이정재 씨에게 2024년의 밀도가 대단했습니다.

<애콜라이트> 프로모션을 한 게 올해(2024년)였나요? 왜 이렇게 정신이 없을까. 솔직히 말하면 제가 기억력이 꽤 안 좋아졌어요. 영화 <헌트> 즈음부터 이렇게 된 것 같아요.

그게 기억력의 문제일까요?

일 양이 너무 많은 게 문제겠죠. <헌트>로 칸 영화제에 갔을 때도 4일 동안 인터뷰를 150건 정도는 한 것 같거든요. <헌트> 개봉 전후로 <오징어 게임> 시즌 1 어워즈 캠페인을 했을 거예요. 촬영장에서 어땠는지, 무슨 에피소드가 있었는지 질문을 받으면 잘 떠오르지 않을 때가 많아요.

그 정도의 일을 소화하면서 또렷하게 다 기억하는 건 AI나 가능 할 거예요.

경험하지 않은 일을 하다 보니 긴장도 되고 신경을 많이 써서 그런 건지, 이유는 모르겠어요. 아쉽다면 그런 점이 좀 아쉬워요. 왜, 경험해보지 못한 순간이기 때문에 더 기억에 남을 수도 있는 거잖아요. 첫 경험, 첫 인상, 첫 기억, 이런 것들. 신기하고 신선하기 때문에 잘 기억되어야 하는 시간이 흐릿해진 게 저도 좀 이상합니다.

저는 한국 셀럽들이 출연한 해외의 저명한 쇼 클립들을 마음 편히 보질 못하겠더라요. 제가 다 조마조마하고 긴장됩니다. 저도 좀 이상해요.

그거, 어떤 느낌인지 알 것 같아요. 그만큼 셀럽들에게 애정이 있다는 거죠. 저희 부모님이나 제 주변 친구들도 그래요. 제가 출연한 작품이나 콘텐츠를 마음 졸이면서 보는 경우가 많대요. 저 사람이 잘 했으면, 잘 나왔으면 하는 기대가 있기 때문에 그런 거고, 그건 애정이 있다는 뜻이죠. 고맙네요.

촬영 세트장에 처음 입장한 순간은 기억하시겠죠? 알록달록한 다양한 게임장, 간이침대가 쌓여 있는 그 거대한 공간 말이에요.

대략 3년 만에 다시 <오징어 게임> 세트장에 선 거죠. 제가 <애콜라이트> 때 이런 일이 있었습니다. 첫 촬영 날 의상을 갖춰 입고 세트장으로 들어가는 문손잡이를 딱 잡았는데, 몇 초간 멈칫했어요. 곧장 들어가질 못하겠더라고요. ‘이 문을 열면 이제 정말 <스타워즈>의 세계가 펼쳐지는구나’ 싶으면서 부담감도 들고, ‘진짜? 현실인가?’ 하는 복합적인 감정에 휩싸였거든요. 그런데 <오징어게임> 시즌 2 세트장에 들어갈 때도 비슷한 순간이 있었어요.

이 지점에서 ‘두둥’ 소리가 나와야 할 것만 같네요. 세트장의 문을 열고 내가 있던 곳과 다른 차원으로 진입한 후에 ‘성기훈’으로 찍은 첫 장면은 뭐였죠?

게임에 다시 참가한 기훈이가 수면 마취에서 깨어나 숙소에서 벌떡 일어나는 장면요. 아침에 그 세트장으로 들어가면서 또 멈칫하게 되더라고요. 저는 시즌 1 때 게임장 안에서 ‘여기는 지옥이다’라는 생각을 계속했거든요. 거기서 1년 가까이 시간을 보냈으니…. 그런데 그곳에 다시 온 거죠. 이번에도 배우들과는 워낙 사이가 좋았지만, 작품 자체가 희희낙락거리는 감정과는 거리가 있잖아요.

지옥에서 한철을 보내고선 그 지옥에 제 발로 다시 걸어갔군요.

시즌 1 때, 촬영 기간이 흐를수록 숙소 세트장에 있던 수많은 사람이 점점 줄어들었어요. 그러다 막판에 상우(박해수 배우), 새벽이(정호연 배우)와 셋이 남은 장면을 찍을 때는….

456명이라는 설정에서 인구밀도가 확 줄었으니 거대한 공간이 제법 휑하게 느껴졌겠어요.

휑한 것도 휑한 거지만, 처음엔 깨끗했던 바닥이 핏자국으로 얼룩덜룩한 상태가 돼 있었어요. 물론 가짜 피죠. 와, 그 바닥은….대형 추상화를 보는 듯했습니다. 잭슨 폴록이나 윌리엄 드 쿠닝 작품처럼요. 당시 그 바닥을 보면서 ‘이 모습을 부감샷으로 잡으면 <오징어 게임>을 함축적으로 잘 보여주는 커트가 나올 수 있겠다’ 싶었어요. 시즌 2 세트장에 처음 들어가는데 딱 그 기억이 떠오르는 거예요. 456명의 참가자가 모이는 숙소지만, 저에겐 다 죽어 나가고 피로 얼룩진 휑한 공간이 미리 보이는 것 같았달까. 그게 아주 묘한 기분이었어요.

성기훈이 “난 이 게임을 해봤어요!”라고 소리친 것처럼, 당신은그 지옥을 경험해본 거죠. 시즌 2에 임하는 동안 가장 자주 떠올린 말이 ‘양심’이었다고 들었습니다.

시즌 1의 후반에서도 기훈에게 양심으로 인한 감정은 있었을 거예요. 시즌 2에서는 ‘기훈이 왜 딸에게 가는 비행기를 타지 않았느냐’가 이야기의 시작이 됩니다. 그 ‘왜’에 대해 이제 감독과 배우가 답을 해야 하겠죠. 연출자는 크리에이터로서 이야기할 부분이 있을 것이고, 제 입장에서는 기훈의 양심 때문이 아닐까 생각했어요. 그 양심이 그저 무언가를 모른 척하면서 안락한 삶을 사는 건 허락하지 않은 것 같아요. ‘행동하는 양심’이라는 표현이 성경 구절에도 있어요.

<오징어 게임>에 몰입하기 위한 플레이리스트도 만드셨다면서요. 어떤 음악들로 채웠나요?

뭐, 노래도 있고, 아리아도 있고, 종류는 다양해요. 그런데 시즌 1과 2를 위한 음악 구성이 좀 달라요. 최적으로 매칭될 만한 음악을 찾기가 어려워서 곡이 많지는 않았어요.

꽤 진지하게 음악 디깅을 하셨나 봐요?

디깅에, 디깅에, 디깅에, 디깅을 해야 겨우 열 곡을 건질까 말까예요. 그 정도를 반복해 듣다 보면 좀 지겨워서 구성을 바꾸고 싶기도 한데, 시간이 너무 소요되는 일이라. 촬영에 들어가기까지 준비 시간이 서너 달 있다고 하면, 그동안 내내 디깅하는 거죠.

이정재가 본 황동혁 감독은 어떤 사람입니까?

천재죠. 천재라는 말밖에는 떠오르지 않네요. 그리고 심성이 착한 분입니다. 그렇다 보니 소통이 더 잘되는 것 같기도 하고요. 좋은 사람이에요. 천재이면서 우쭐대지도 않아요.

<오징어 게임> 시즌 1과 2 사이, 이정재 씨의 위상이 달라진 것 외에도 중요한 분기점은 또 있습니다. 2022년 8월 개봉한 <헌트>로 감독 데뷔를 하셨어요. 연출의 세계는 또 어땠나요?

영화 <관상>의 수양대군이나 <신세계>의 이자성처럼 많은 분들이 좋아해주신 캐릭터가 있어요. <암살>의 염석진은 자주 패러디되었고, 다수는 아니지만 <다만 악에서 구하소서>의 레이를 주 좋아해주신 분들도 있고요. 제가 출연한 몇몇 작품은 사실 른 배우에게 먼저 제안이 갔다가 결과적으로 저에게 온 경우입니다. 제가 할 수 있었다는 건 행운이 따랐다는 뜻이에요. 그리고 저는 연기를 했을 뿐이지, 그 캐릭터들 자체는 누군가 써서 들어준 거예요. 한마디로 타인의 노력과 정성이 들어간 데다 운까지 따랐기 때문에 역할을 맡을 수 있었다는 거죠. 그런데 직접 각본을 쓰고 연출을 하는 건 또 다른 얘기입니다. 특히 각본의 경우는 정말 맨땅에서, 비어 있는 A4 용지 창에서부터 출발해요. 첫 글자를 뭘로 시작하느냐부터 모든 게 제 선택이죠.

세라젬 안마의자에 앉아 키보드를 두드리며 빈 종이를 채워 나가는 이정재는 사실 잘 상상이 안 가네요.

남이 쓴 시나리오로 연기할 때는 “왜 그런 대사가 나왔어요?” 같은 질문은 안 받거든요. 그런데 이야기를 직접 쓴 연출자가 되면 전히 다른 질문이 와요. 왜 그런 주제를 택했는지, 왜 그런 내용을 썼는지부터 해서 나의 평소 가치관, 사상과 철학, 사고방식의 영역을 직접적으로 건드리는 질문들요. 배우로서도 ‘발가벗겨진다’ 같은 느낌을 받을 때가 있지만, 감독일 때는 그 기분이 심하더라고요. 그러면서 ‘아예 나라는 사람 자체를 안 좋게 주면 어쩌나’ 하고 덜컥 겁이 나기도 했어요.

제5공화국 시절인 1980년대를 배경으로 액션 첩보물을 만들었으니, 시대 자체부터 다루기에 만만치 않았을 텐데요. 이정재의 첫 연출작이 그런 작품이라는 건 느낌표와 물음표를 동시에 아냈어요. 마땅한 감독을 찾지 못해 결국 직접 나섰다고요?

웬만해서는 제가 쓰고 싶지 않았고, 웬만해서는 제가 연출하고싶지도 않았어요. 편안하게 대할 수 있는 영화였다면 더더욱 제가 직접 안 했을 것 같아요. 하지만 우리나라의 정치나 사회 분위기를 생각할 때, 당시에도 굉장한 혼란기라고 저는 느꼈어요. ‘우리가 이런 식으로 계속 대립해야 할까’ 하는 메시지를 잘 담고 싶었죠. 그런 작품이 나오면 좋겠다는 마음으로, 욕심을 크게내면 안 되는 거였는데 욕심이 나고 말았네요. 그런데 제 개인적 차원의 욕심과는 좀 다른 마음이었습니다. 사명감이라고 하는게 더 맞겠네요.

한국 현대사에 상상력을 가미한 <헌트>는 제75회 칸 국제영화제 ‘미드나잇 스크리닝’ 부문에 초청받았습니다. 가고 싶다고 해서 갈 수 있는 곳이 아닌데 말이죠.

사회와 시대를 담은 이야기이니 우리나라에만 국한되는 주제는 아니라고 봤어요. 해외 영화제에서 먼저 인정받으면 관객들이 더 진중하게 봐줄 거라는 기대를 했고요. 그래서 칸 영화제에 출품하는 걸 1차 목표로 잡았어요. 물론 쉬운 과정은 아니었죠. 칸 영화제는 공식 프레스 킷에 넣을 ‘감독의 변’ 같은 것도 제출하라고 하더군요. 어떤 작품인지, 이 작품을 왜 만들었는지 써내라고. 제 입장에서는 아주 반가운 기회였어요. 영화로 다 설명되지 못하는 부분을 설명할 수 있으니까요.

그래서, 감독에 다시 도전할 생각이 있나요?

정말 다시는 연출을 안 하려고 했어요. <헌트>는 제가 제작에도 참여했기 때문에 홍보 활동 때까지 할 일이 너무 많더라고요. 진짜 힘들었습니다. 그런데….

그런데… 사람 앞일은 알 수가 없죠?

음, 몇 가지 이야기를 지금 써보고 있어요. 저 혼자 쓰는 것도 있고, 다른 작가분과 하고 싶어서 같이 쓰는 것도 있고. 미국 쪽과 줌 콜을 진행하는 것도 있고요.

할리우드 관계자들이 당신에게 바라는 게 있다고 느끼세요? 꼭 본격적인 작업을 제안하는 게 아니더라도요.

이번 프로모션 기간에도 미국 에이전시와 다음 일을 상의하거나, 에이전트가 꼭 만났으면 좋겠다고 하는 사람들도 만나고 그랬죠. 그들은 누차 말하길 제가 미국에 오래 머물면 좋겠다고 해요. 짧게는 3개월, 길면 1년 정도 있으면서 네트워크도 만들고 그러자는 거죠. 아마 좀 더 젊었다면 그랬을 것 같아요. 하지만 이제는 한국에서, 한국 작품을 잘 만드는 데 시간을 쏟는 게 더 현실성 있지 않나 생각해요.

음, 나이 문제요. 거기에다 한국 엔터테인먼트 시장의 전반적인 수준과 상황이 과거보다 월등히 나아졌기 때문에 더 그런 생각이 들기도 할까요?

제가 한국에서 긴 시기를 경험했잖아요. 한국 엔터테인먼트의 여러 파트가 세계적 경쟁력을 갖출 정도로 크게 성장한 건 맞아요. 하지만 그동안 우리뿐 아니라 해외도 같이 성장했죠. 여전히 조금은 부족한 부분을 한국은 굉장한 열정과 아이디어로 극복했다고 생각하고요. 또 한국에서 만든 콘텐츠로 세계 시장에서 한번 경쟁해보겠다는 것과 미국이라는 큰 시장에 직접 뛰어들어 작업에 참여하는 것은 좀 다른 문제라고 봐요. 그곳 자체가 그냥 시장이 아니라 글로벌 무대잖아요. 할리우드 시스템을 경험하며 그 무대에서 만들어가는 건 또 다른 일이에요. 언젠가 제가 다시 <애콜라이트> 같은 작업을 할 수도 있겠죠. 하지만 지금 당장은 한국에서 준비하는 것들을 잘 해보고 싶다는 말입니다. 뭘 다 정해놓고서 일을 할 수 있는 건 아니지 싶어요.

그런 이정재를 전 세계가 알아가려니, 지미 팰런의 <더 투나잇쇼>에서는 이정재 씨가 데뷔 초 광고 촬영을 했던 ‘크런키’ 초콜릿까지 소환됩니다. 그거 아세요? 영화 <젊은 남자>를 요즘 여러 스트리밍 서비스로 다시 볼 수 있다는 걸?

으하, 넷플릭스에도 있더라고요.

저는 1990년대생, 2000년대생이 그 영화를 보면 어떤 느낌일까 싶더라고요. 거기엔 X세대의 아이콘인 이정재와 신은경, 당시 청춘의 패션과 스타일 등 한 시대의 초상이 담겨 있잖아요.

쑥스럽게 왜 이러세요?(웃음) 저한테 소중한 작품이긴 하죠. 인터뷰 자리에서도 그렇고, 저는 어딜 가든 드라마와 영화를 통틀어 의미 있는 제 작품 1번으로 늘 영화 데뷔작인 <젊은 남자>를 말해요. <태양은 없다>도 물론 의미가 크지만, 하나를 꼽으라면 <젊은 남자>예요.

그 작품이 나오고 30년이 지나, 지금 <오징어 게임> 시즌 2가 있습니다. 2018년에는 그러셨어요. 역할의 비중과는 상관없이 그저 배우로 꾸준히 활동할 수 있다면 좋겠다고요. 그동안 대체 무슨 일이 벌어진 거죠?

저도 생각해요. 참, 어떻게 이런 인생이 있을까. 물론 저는 열심히 노력하며 살았습니다. 하지만 열심히 살았다고 해서 지금과 같은 결과를 당연하게 얻을 수 있는 건 아니니까요. 이건 큰 행운이 있었다고밖에는 해석할 수 없어요. 감사한 일이라는 말 외에 달리 할 수 있는 말도 없고요. 저는 오래전 <모래시계>라는 경험을 했잖아요. 어린 나이에 흥분도 했고, 욕도 먹었고, 시간이 지나 ‘내가 그때 왜 그렇게 굴었을까’ 크게 후회한 시기도 있었어요. 그런 경험을 해봤기 때문에 지금은 좀 더 편안하게 맞이하는 것 같아요.

월드 스타가 되었으나 흥분으로 들뜨기보다 감사함을 아는 이정재. 이렇게 마무리할게요.

훈훈하네요(웃음). 그럼 우리는 또 6년 후에나 보는 건가요?

When no one could have imagined that Squid Game would become the global phenomenon, Lee Jung-jae stood amidst a massive film set bloodstained like a chaotic abstract art. He is the only actor from the series who returned and willingly walked back into hell.

<W Korea> I heard that you’ve recently returned after a two-week promotional tour in the United States, and will be leaving again next week for the Golden Globe Awards. There are tons of your interview clips from the United States.

Lee Jung-jae Yes, I had. I’m sure there are many more you haven’t seen yet. On interview days, I had interviews with different media from 10 a.m. to 6 p.m., and each interview lasted about 6 minutes.

You once said that you were so busy in your 20s and that you wanted to escape to the military. Now, there’s nowhere left to escape.

Exactly.

You were featured on W Korea covers in both 2022 and 2023. However, our last interview was in 2018. I remember meeting you at your management office, and I was a bit surprised because you looked like a boy in denim shirts and jeans.

Wow. I can’t believe 6 years have passed from that interview. Time flies so fast.

I wanted to get back together with you after Squid Game Season 1 so that we can have more time to look back. It feels surreal. I never thought I’d see you in Squid Game Season 2.

I still feel surreal now. Unlike Season 2, Squid Game Season 1 was released without promotions, and we had awards campaign afterwards. At that time, I mostly attended events rather than having interviews. <The Acolyte> was my first experience of global promotion and I realized, ‘Wow, this event is much bigger than I thought.’ In Season 2, I shared my experience with other actors and told them, “since Squid Game is a global project, the promotion schedule will be tough. So, we all have to be ready for them.” Sure enough, I have been very busy, but I still managed them.

Was it because your prior experiences with huge projects?

I managed them because we worked as a team. In <The Acolyte>, I had to do everything, including interviews, alone, and it was overwhelming. In Squid Game, we had interviews in groups of two, four, or even more. That’s how the busy schedule became more enjoyable and manageable.

Star Wars Series <The Acolyte> of Disney+ was released in Summer and <Squid Game> Season 2 was released in Winter. 2024 must have been an important year for you.

Was <The Acolyte> promotion this year (2024)? I am completely out of it lately. To be honest, my memory has worsened. I guess my memory issue started since <Hunt>.

Is it really a memory issue?

I’m probably overloaded. When I went to the Cannes for <Hunt>, I did about 150 interviews over 4 days. The awards campaign for <Squid Game> Season 1 was around release of <Hunt>. When someone asks me about what happened on set or memorable episodes, it’s often hard to recall clearly.

Even AI would struggle with remembering them all clearly with such overload of works.

I don’t know if it’s because I feel nervous and care so much for the things I’ve never experienced before. I somehow feel bad for it. First experience, first impression, first memories. Things that you haven’t experienced before should be remembered because they are new and fresh. It’s weird that these moments seem so blurry.

I find it hard to watch clips of Korean celebrities appearing on popular overseas talk shows. I feel so anxious and nervous for them. It’s weird, isn’t it?

I understand what you mean. It shows how much you love those celebrities. My parents and friends also feel the same way. They say they often feel nervous as they watch works and content that I appeared. That’s because they wish and expect for my good performance. It’s a sign of love, and I’m grateful for them.

You must remember the first time you stepped onto the massive set with colorful game arenas and bunk beds.

I returned to the Squid Game set after 3 years. I had a similar experience during <The Acolyte>. On the first day of shooting, I fully dressed in costume and grabbed the door handle of the set. I hesitated for a few seconds because I couldn’t step inside immediately. I felt overwhelmed thinking, ‘The Star Wars universe will unfold when I open this door.’ I couldn’t believe it was really happening. Then, I had a similar feeling when I entered the set for Squid Game Season 2.

It would be the perfect timing for iconic “Tudum” sound. When you opened the door and entered a different dimension, what was the first scene you filmed as Seong Gi-hun?

The scene where Gi-hun wakes up in the dormitory after getting sedated for the game. As I walked into the set in the morning, I had to pause. In Season 1, I constantly thought, ‘This place is hell’ because I spent nearly a year there. Then, I had to return to the same place. Although I had great relationships with the actors, Squid Game itself was far from cheerful vibes.

After spending a season in hell, you voluntarily returned to that same place.

As Season 1 progressed, the number of people in the dormitory set gradually decreased. Toward the end of Season 1, it was just Sang-woo (Park Hae-soo), Sae-byeok (Jung Ho-yeon), and me.

The vast space must have felt emptier as the numbers significantly decreased from 456.

The space felt emptier and the floor which was once clear was stained with bloods. Of course, they were fake bloods. The floor felt like a massive abstract painting, like the works of Jackson Pollock or Willem de Kooning.

In Season 1, I thought a high-angle shot of that blood-stained floor would be a good implication of <Squid Game>. I remembered that feeling once again as soon as I first entered the set for Season 2. The dormitory was meant to accommodate 456 participants, but I could already imagine an empty space soaked in blood. That felt so weird.

Like Seong Gi-hun shouted, “I have played these game before!” you have experienced hell before. I heard that “Conscience” was the word you thought about most during Season 2.

In the latter half of Season 1, Gi-hun had emotions rooted in conscience. Season 2 starts by focusing on why Gi-hun didn’t board the plane to see his daughter. The director and actor had to answer that “why” Gi-hun board the plane.

A director must have the reasons as a creator, but I felt it was because of Gi-hun’s conscience. His conscience couldn’t ignore what happened and live a comfortable life pretending he knows nothing. You can find the expression, “acting in conscience” even in Bible verses.

I heard you created a playlist to immerse yourself in Squid Game. What kind of music did you choose?

There were a variety of genres such as songs and arias. But the playlists for Seasons 1 and 2 differ. Since it was hard to find tracks that perfectly matched Squid Game, I included only few pieces.

It seems like you were serious about digging music.

I spent hours of digging music and ended up with about ten pieces. Listening to those repeatedly made me want to change the playlist, but it takes too much time. If I had 3 to 4 months to prepare before shooting, I dig music throughout the months.

What’s your impression of director Hwang Dong-hyuk?

A genius. It’s the only word that describes him. He is also a kind-hearted man, and it makes communication smoother. He’s a good person. He is brilliant but humble at the same time.

Between Squid Game Seasons 1 and 2, you became globally famous and also had another important turning point. You debuted as a director of <Hunt> in August 2022. How was it like to be a director?

Grand Prince Suyang of <The Face Reader> and Lee Ja-sung of <New World> are beloved characters. Yeom Seok-jin of <Assassination> is often a source of parody and some people also loved Ray of <Deliver Us from Evil>.

Some of the films I featured in were actually offered to other actors first and then came to me later. I could be those characters because I was fortunate. I also want to mention that I just acted as characters that someone else wrote. In other words, I could act these roles thanks to the hard work and dedication of others and a little bit of luck. However, writing a script and directing are different. Especially, you really have to start from scratch in scenarios, from a blank paper. Everything is up to you, and you are the one who decides the first letter to start with.

It’s hard to image you, sitting in a massage chair and typing a keyboard to fill a blank paper.

When you act a character with someone else’s scenario, nobody asks you, “How did you come up with this line?” But when you are a director who wrote the scenario, you get a completely different question. Others ask you why you chose the theme, why you decided to write such a story, and other questions that directly touch your own values, thoughts, philosophy, and way of thinking. As an actor, I sometimes feel “naked” but that feeling of being naked gets even more intense while directing. I often thought, ‘What if people don’t like me as a person?’ This thought scared me as a director.

It must have been tough to direct an espionage action film that deals with 1980s in 5th Republic. People were shocked and curious about your first film as a director. I heard that you decided to direct the film because you couldn’t find the right director.

I didn’t want to write the scenario and I didn’t want to direct it if I could. I don’t think I would have done it myself if it wasn’t a film that I was comfortable with. However, South Korea was in a turbulent time, considering the political and social climate. So, I wanted to make sure to deliver the message, “Do we have to continue to be confrontational?” That was the message I tried to deliver throughout the film. I shouldn’t have been greedy, but couldn’t give up. But I was being greedy not because of my personal desire. It’s more like a sense of mission.

<Hunt> added cinematic imagination to historical event, and it was invited to the 75th Cannes for the Midnight Screening. There must be a reason why <Hunt> was invited.

Since <Hunt> covers society and times, its theme has universal relevance. I hoped achieving international recognition first would make audiences take it more seriously. So, Cannes was my first goal. The process wasn’t easy, and Cannes asked me to submit “Director’s Statement” for the official press kit. The statement had to describe the film and intention of the film, and I thought it was a great chance to explain the parts I couldn’t fully explain in the film.

Are you considering directing again?

At first, I vowed never to do it again. I was also involved in production of <Hunt> and I had so much work to do until the promotional activities. It was tough times. But…

But you never know what’s coming up, right?

Um…I’ve been writing a few stories. Some by myself and others with different writers. I’ve been also working on Zoom call with the American companies.

Do you feel that Hollywood has expectations for you, even if they’re not offering specific roles?

During Season 2 promotion period, I had meetings with American agencies and people they recommended me to meet. They often told that they’d like me to stay longer in the United States. They offered me to stay about 3 months to a year, to build a further network. If I were younger, I might have considered it. But now, I think it’s more realistic to focus more on making high-quality Korean films in Korea.

Hmm..Is that partly because the overall scale and situation of the Korean entertainment industry have grown significantly?

I’ve witnessed the Korean entertainment industry over a long time. Various parts of Korean entertainment have improved immensely for global competitiveness, but the international entertainment industry has also grown simultaneously. There are still parts where we might fall short, but we made up for them with passion and innovation. Furthermore, competing on the global stage with Korean content is different from jumping into the huge American market because it’s a global stage beyond market. Experiencing Hollywood system and creating a stage there is different. Someday, I might join a project like <The Acolyte> again, but for now, I want to focus on projects that we are preparing in Korea. It’s not something we can be fully prepared with.

As the global audience is getting to know, <The Tonight Show Starring Jimmy Fallon> even brought up your early Crunky chocolate commercial. Did you know your film, <The Young Man> is also streaming on different platforms?

Haha. I did see it on Netflix.

I wonder how younger generations born in the 1990s or 2000s would think about that film. <The Young Man> captures the essence of generation such as Lee Jung-jae and Shin Eun-kyung as Generation X icons and the fashion and style.

You’re making me blush (laughs). <The Young Man> is an important film to me. I always mention my debut work, <The Young Man>, as the most meaningful film throughout my drama and film careers. <City of The Rising Sun> was meaningful but if I had to choose only one, I’d choose <The Young Man>.\

30 years from <The Young Man>, you’re now starring in <Squid Game> Season 2. In 2018, you said that you wish to continue your career as an actor regardless of the role’s significance. What happened to you?

I still think about how extraordinary my life has been. Of course, I worked hard, but this level of success isn’t something you can achieve only by working hard. This can only be interpreted as a huge stroke of luck, and all I can say is thank you. I starred in <Sandglass> a long time ago. At a young age, I was often too excited and some criticized me. I also regretted how I behaved at that time. Those experiences taught me to appreciate what I have now.

I’d describe Lee Jung-jae as a global celebrity who remains grateful instead of being swept away by excitement.

That’s heartwarming (laughs). So, will we meet again 6 years from now?

- 포토그래퍼

- 홍장현

- 스타일리스트

- 황금남

- 헤어

- 하나

- 메이크업

- 태현

- 어시스턴트

- 김수림