이불에게 매번의 새로운 프로젝트는 기꺼이 불안을 무릅쓰고 확신할 수 없는 영역을 탐색하려는 시도다. 그렇게 그의 이야기는 치열하고 성실하게 무한을 향해 넓어지고 있다.

지난 8 월초, 또 한번의 폭염주의보가 발령 중이던 오후에 성북동 언덕길을 어지럽게 거슬러 올라 이불의 아틀리에에 닿았다. 첫 방문은 아니었다. 7년 전쯤에도 전시를 앞둔 작가를 같은 장소에서 만난 적이 있다. 문을 열고 들어서면서부터 어떤 것이 바뀌었고, 혹은 바뀌지 않았는지를 괜히 견주게 됐다. 멀리 남산타워까지 내다보이는 청량하고 후련하기까지 한 경관은 예나 지금이나 마찬가지였다. 하지만 수년 전 낯선 이의 방문을 으르렁대며 경계하던 진돗개들은 이미 생을 다했다고 했다. 새롭게 가족으로 들였다는 풍산개가 궁금했지만 끝내 모습을 확인할 수는 없었다. 외부인이 머무는 동안 격리 처분을 받은 까닭이다. “혹시 짖어댈까 싶어서요. 그다지 사나운 편은 아니지만.” 이불이 어딘가에서 낑낑대고 있을 녀석을 변호하려는 듯 한마디를 보탠다. 표정이 좀 더 부드러워진 듯도 하나 여전히 7년 전처럼 단단하면서 앳된 모습이다. 다만 머리카락만큼은 성급하게도 남김없이 센 상태였다.

아티스트로서의 이불 역시 한결같지만 한편으로는 꾸준히 낯선 느낌이다. 일관된 주제 의식을 끈질기게 파고드는 동시에 예상 밖의 변주를 정력적으로 시도해왔기 때문일 것이다. 작년 말부터 올해 초까지 국립현대미술관에서 전시실 하나씩을 가득 채우는 대형 설치를 선보인 뒤, 그는 문득 작은 규모의 작업으로 돌아왔다. 8월말부터 PKM 갤러리에서 열릴 개인전은 현재 몰두 중인 ‘인피니티(Infinity)’ 시리즈의 이야기를 또 한 차례 넓히는 프로젝트가 될 것이다. 준비를 마무리 짓지 못한 상태였던 그는 보여주는 대신 말로 먼저 설명해야 하는 상황을 다소 곤혹스러워했다. “저는 언어로 설명할 수 없는 어떤 지점을 작품을 통해 이야기하고 싶은 거니까요.” 그러니까 이 지면의 대화는 어쩔 수 없이 불완전한 단서들이다. 아득하게 반짝이는 무한한 미로 같은 결과물을 직접 마주할 때, 비로소 퍼즐의 마지막 조각을 찾게 될 것이다.

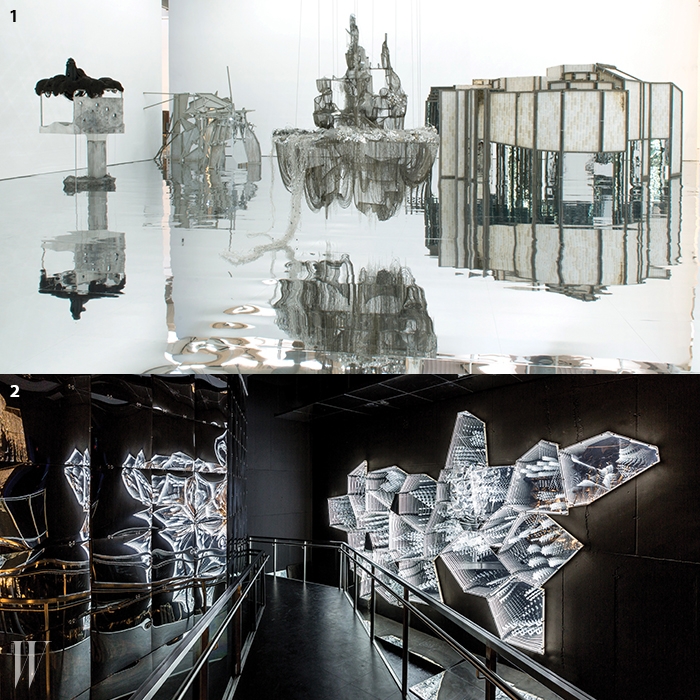

1. 2015년 파리 생테티엔 현대 미술관 전시 전경. 왼쪽부터 ‘Excavation(2007)’, ‘Souterrain(2012)’, ‘After Bruno Taut(Beware the Sweetness of Things)’. 2. 오스트리아 스와로브스키 박물관에 설치된 ‘Into Lattice Sun(2015)’의 일부.

8월 26일부터 9월 25일까지 PKM 갤러리에서 열릴 개인전을 준비 중이다. 어떤 작업을 선보이는 자리가 될까? ‘인피티니(Infinity)’ 시리즈의 연장선상에 놓이는 프로젝트가 되리라는 정도까지만 전해 들었다. ‘인피니티’는 이미 5~6년 이상 발전시켜온 시리즈다. 더블 미러를 이용해 무한 리플렉션을 만들어내는 작업으로, 대단히 새롭거나 특별한 기술이 쓰이는 건 아니다. 거울에 비친 조각의 형상이 중첩되면서 일종의 머신과 같은 이미지가 완성되는 데 흥미를 느낀다. 원래는 굉장히 어두운 장소에서만 설치가 가능한 작업인데, 이번 전시에서는 그 한계를 극복해보려고 몇 가지 시도를 하는 중이다. 실제 결과물이 생각대로 될지는 모르겠지만.

전시 구성에 대해서도 구체적인 계획이 섰는지 궁금하다. 최근 국립현대미술관에서 대형 설치를 선보였기 때문에 엇비슷한 걸 기대할지도 모르겠다. 하지만 이번 신작들은 훨씬 작은 규모일 테고, 전시 역시 (크게 아우르는 이야기를 하기보다는) 작업 하나하나에 포커스를 두는 방식을 취할듯하다. 작은 장소에서 지나치게 큰 주제를 소화하려고 하다 보면 밀도에 과부하가 올 수도 있기 때문에 공간의 특성에 맞춰 작품 수도 비교적 적게 들일 생각이다. 타이틀은 아니고 전시에 언급할 생각도 없지만 혼자 생각해둔 설정이 있긴 하다. 이런 게 있으면 작업할 때 집중에 도움이 되니까. ‘유니버설 스터디(Universal Study)’다. 거창하긴 한데, 나름대로 약간의 유머를 담은 문구다.

설치 공간은 작품의 계획과 구상에 얼마만큼의 영향을 미치나? 대형 미술관과 갤러리에서의 전시는 각각 어떻게 달라지는지 궁금하다. 아주 다르다. 크기보다는 공간의 성격이 더 중요하다. 어디에 놓이느냐에 따라 작업의 맥락이 바뀌기 때문이다. 갤러리에는 암묵적으로 모두가 인지하는 조건이 하나 있다. 커머셜한 공간이라는 것. 그러므로 컬렉터들을 더 고려하는

게 당연하며, 이런 측면 역시 내 작품 안에서 중요한 화두로거론될 것이다.

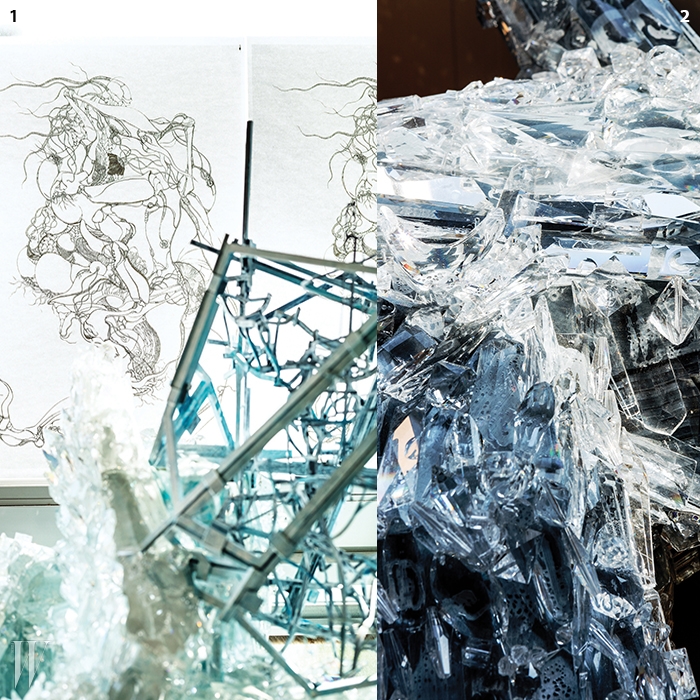

1. 작업실에 붙어 있던 아이디어 스케치. 2. 크리스털은 이불 작업의 주요한 소재 중 하나다.

이야기가 겹겹이 쌓여 있는, 난해하다면 난해하다고 할 수도 있는 작업을 시각적으로 화려하게 구현한다. 이면의 아이디어를 모르는 관람객도 그 아름다움에는 직관적으로 반응하게 된다. 누구나 즐길 수 있는 요소를 더함으로써, 보는 이들에게 좀 더 친절해지려는 의도도 있는 걸까? 전혀 아니다. 물론 내가 친절에 대한 콤플렉스를 갖고 있는게 사실이긴 하지만 작업을 그런 방식으로 하고 싶지는 않다. 나는 그저 ‘다른’ 방식을 시도할 뿐이다. 조금 전에 말했듯 사람들이 사랑에 빠질 수 있도록. 친절과는 다르고, 어떻게 보면 오히려 불친절한 쪽에 가깝다. 결코 명시적으로 말을 해주지 않으니까. 적지 않은 사람들이 미술을 이해해야 하는 텍스트로 인식한다. 이해하지 못하면 겪거나 보지 않았거나 모른다고 여긴다. 그것이야말로 좁은 생각이 아닐까 한다.

거울, LED, 크리스털 등을 작품에 지속적으로 활용하고 있다. 어떤 점에서 흥미롭게 느끼는 소재들인가? 빛, 리플렉션, 투과 같은 현상에 대한 흥미가 여전히 남아 있다. 물론 이런 요소 하나하나에 특정한 의미를 설정하진 않는다. 그런데 한편으로 우리는 오래전부터 위에 언급한 요소들에 모종의 전형적인 의미를 관습적으로 부여해왔다. 나는 그런 통속과 보편의 지점을 건드리려는 것이다. 말로 설명하자면 한도 끝도 없이 길어지겠지만.

‘인피니티’, 즉 ‘무한’이라는 테마를 통해 이야기하려고 하는 바는 무엇일까? 리플렉션이 반복되며 만들어지는 무한대에 가까운 깊이, 알 수 없는 심연, 이런 게 세상에 대한 나의 느낌과 많이 겹친다. 일종의 메타포라면 메타포인 셈이다.

작업에 대해 말로 설명하는 걸 조심스러워하고 또 곤란해 하는 듯하다. 그렇다. 나는 말로 설명할 수 없는 어떤 지점을 작품을 통해 이야기하고 싶은 거니까. 그리고 내가 어떤 식으로든 말로 표현하는 것들은 사실 이미 작업 안에서 다루고 있는 내용이다. 한 토막만 뚝 잘라 다루는 게 오히려 의미를 축소시키는 일처럼 느껴진다. 설명이 곤란한 건 말로는 불가능하기 때문이 아니다. 말로 하다 보면 끝이 없기 때문이다.

최신기사

- 에디터

- 피처 에디터 / 정준화

- 포토그래퍼

- 조영수

- PHOTOS

- JEON BYUNG-CHEO Ⓒ LEE BUL,

- COURTESY OF

- NATIONAL MUSEUM OF MODERN AND CONTEMPORARY ART,KOREA(AUBADE III) YVES BRESSON, MUSEE D’ART MODERNE ET CONTEMPORAIN DE SAINT-ETIENNE METROPOLE(EXCAVATION, SOUTERRAIN, AFTER BRUNO TAUT-BEWARE THE SWEETNESS OF THINGS, VIA NEGATIVA). KLAUS VYHNALEK. COURTESY OF SWAROVSKI KRISTALLWELTEN(INTO LATTICE SUN)