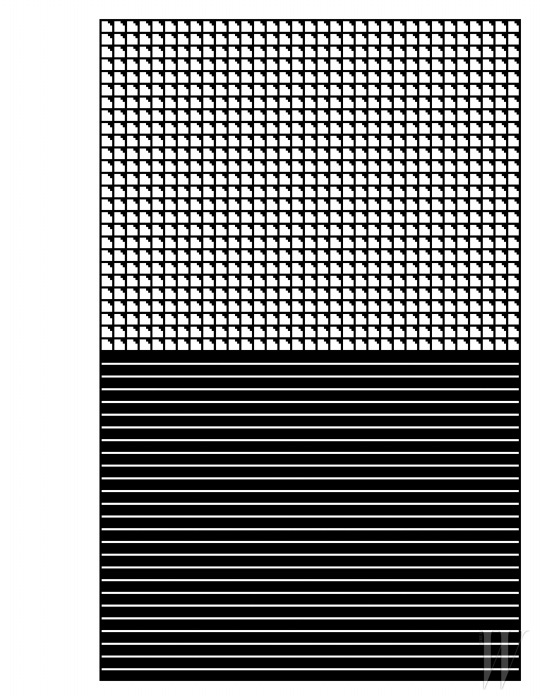

컴퓨터를 사용하는 서양화가 홍승혜가 패션 이미지를 텍스타일 디자인으로 번역했다

하운즈투스 패턴의 미니 드레스는 Sacai Luck by Boon the Shop at My Boon, 스톤 장식이 돋보이는 패딩 점퍼는 Moncler 제품.

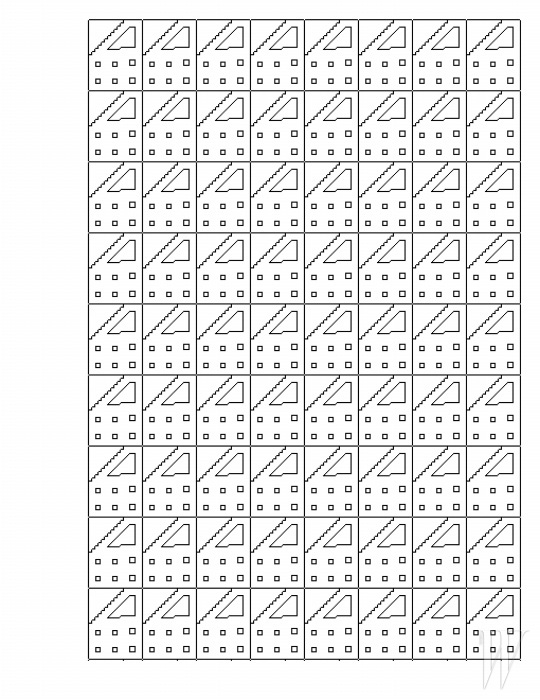

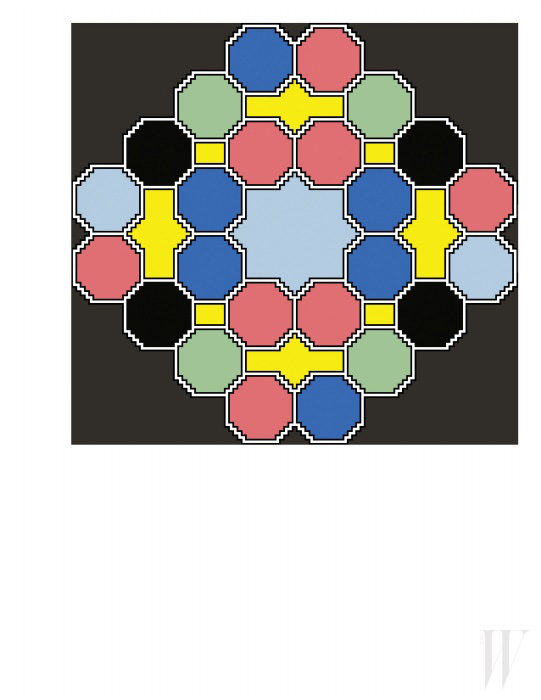

홍승혜에게는 컴퓨터와 포토샵이 붓과 물감이나 마찬가지다. 모니터 앞에 앉아 직관적으로 마우스를 클릭하는 동안 프로그램 속의 기하학적 픽셀 이미지들은 살아 있는 것처럼 왕성하게 자라나거나 급하게 모양을 바꾼다. 그중 한순간을 포착해 회화와 조각, 설치로 옮기는 그의 작업은 디지털에서 유기체적인 생명력과 돌발성을 읽어내려는 시도다. 패션 이미지에서 받은 인상을 텍스타일 디자인으로 번역한 더블유와의 프로젝트 역시 그 연장선상에 있다.

컷아웃 기법의 가죽 재킷과 페플럼 팬츠, 가죽 소재 헤드 밴드는 모두 Balenciaga 제품.

정교한 비즈 장식의 에스닉한 드레스는 Emilio Pucci, 반지와 이어진 관능적인 팔찌는 Minetani 제품.

메탈릭한 미니 드레스는 Alexander Wang, 파우치 형태의 백은 Alexander Wang by Shinsegae Handbag Collection, 크리스털 장식의 화려한 목걸이는 Venessa Arizaga by 10 Corso Como 제품.

작품이 놓일 공간을 특히 중요하게 생각한다고 여러 차례 이야기한 바 있다. 더블유와의 이번 프로젝트의 경우, 그 ‘공간’은 곧 지면이 될 것이다. 패션 잡지의 지면이라는 공간을 어떻게 다루고자 했나?

공간은 비단 미술뿐만 아니라 이 세상에 존재하는 모든 사물과 관계를 맺고 있다는 점에서 누구에게나 중요하다. 그 공간의 물리적, 사회적 맥락이 조건이라면 그 조건에 충실한 ‘최적화’가 나의 관심이다. 평소에도 미술과 디자인의 경계를 늘 생각하는 사람으로서, 아트와 패션의 만남이라는, 이제는 보편화된 이슈를 패션 잡지의 지면을 통해 내 나름대로 표현해보고 싶었다. 결과적으로 내게 주어진 브랜드 이미지들에서 느껴지는 인상을 텍스타일 디자인으로 옮기는 작업이 됐다.

붓과 물감 대신 컴퓨터와 포토샵으로 작업을 하는 서양 ‘화가’다. 컴퓨터 프로그램은 어떤 특성 때문에 효과적인 예술의 도구처럼 느껴지나?

컴퓨터의 속도감과 정밀함이다. 속도감은 직관과 순발력을 활성화하고 정밀함은 비율이 중요한 내 작업에 있어 매우 중요한 요소다. 작업의 밑그림을 데이터로 보관할 수 있다는 것도 큰 장점이다. 손맛 못지않은 기계맛의 매력이라 할 수 있다.

컴퓨터로 작업을 시작한 게 1997년 무렵이다. 당시의 도구는 물론 도스 체계 컴퓨터에 있는 원시적인 그림판 프로그램이었을 것이다. 지금은 그때의 것보다 훨씬 다양한 기능을 갖춘 포토샵 프로그램을 사용하고 있을 텐데, 도구의 발전이 작업의 내용에도 결정적인 영향을 줬다고 생각하나?

당시 도스 체계에서 바로 ‘Define Pattern’ 툴이 갖춰진 포토샵 3.0으로 작업 환경을 바꿨고, 지금 하고 있는 작업은 여전히 3.0 버전에서도 가능하다. 결국 1997년 이후 포토샵 프로그램의 발전이 작업에 결정적 영향을 주지 못한 셈이다. 지금 하고 있는 작업이 한계에 부딪치면 새로운 도구가 눈에 보일 것 같다. 2003년부터 애니메이션 작업을 위해 어도비 플래시를 병행하고 있다.

지금도 그렇지만 1997년 당시에는 컴퓨터 작업이라는 게 미술에서는 더더욱 드물고 새로운 방법론이었을 것이다. 작품 활동을 떠난 개인적인 일상에서도, 원래부터 새로운 기술에 빠르게 반응하는 편인가?

사실은 기계 전반에 매우 무지하고 얼리어답터와는 거리가 멀다. 컴퓨터도 다룰 줄 아는 것 외에는 모르는 게 너무 많다. 환경의 변화를 별로 좋아하지 않아서 모바일 폰이 업그레이드될 때마다 괴롭다. 그러나 ‘결정적’ 순간이 오면 적응을 하는 편이다. 1997년 내게 컴퓨터라는 새로운 도구가 눈에 띈 것은 이전 작업이 한계에 도달했을 때였다.

대표작인 ‘유기적 기하학’ 시리즈는 기계적이고 디지털적인 것에서 유기체적 성질을 읽어낸 작업이다. 그 아이디어가 한편으로는 SF적으로 느껴지기도 한다. 공상과학에도 관심이 있는 편인가?

과학이 만들어내는 비현실적 세계에 대한 동경은 있지만 SF 영화나 소설이 갖고 있는 내러티브는 아닌 것 같다. 기계적이고 디지털적인 형상을 일종의 유기적 생명체로 간주한다는 점에서 SF의 아이디어와 일치하는 면은 있지만, 내 관심은 훨씬 미시적이고 추상적인 지점에 있다. 어쨌든 내 작업이 SF는 맞는 것 같다.

지난 2012년에 아틀리에 에르메스에서 열린 <광장사각>은 공간에 대한 작가 홍승혜의 관심을 잘 보여준 전시다. 광장을 이루는 요소를 기하학적인 패턴과 도형으로 재구성한 프로젝트였다. 대부분의 추상화들이 구체적인 형상이 없는 무언가를 표현하기 위한

방법론이라면 홍승혜의 추상화는 구상적인 세계 이면의 이상적인 원형을 밝혀내려는 시도처럼 보일 때가 있다.

내게 ‘추상화’란 식별 가능한 형상인지의 여부를 떠나서 해석의 ‘여지’를 갖는 어떤 ‘그림’이라 할 수 있다. 유토피아란 도달할 수 없는, 심지어 존재하지 않는 어떤 곳이라고 전제한다면, ‘여지’는 영원히 도착이 유보된, 희망과 기대의 공간이다.

작년에는 디자이너 양유나의 팝업 스토어 디자인을 맡아 진행했다. 혹시 그 밖에 또 관심이 가는 공간은 없는지 궁금하다. 전시장 이외의 장소 가운데 프로젝트를 진행해보고 싶은 곳이 있나?

나는 선택하는 것보다 주어진 것을 선호하는 편이다. 그동안 전시장 이외의 주어진 장소에서 여러 번 프로젝트를 진행한 바 있다. 나를 필요로 하고 내가 할 수 있는 일이 있는 곳이라면 어디든지 흥미롭다. 덧붙이자면 완벽한 공간보다는 갈등이 있는 공간을 조금 더 좋아한다. 내가 할 수 있는 일이 더 많아질 테니까.

- 에디터

- 패션 에디터 / 박연경(Park Youn Kyung)

- 포토그래퍼

- 유영규, 박종원(Park Jong Won)(인물)

- 모델

- 박세라

- 스탭

- 헤어 / 이혜영, 메이크업 / 원조연, 세트 스타일리스트 / 김민선(Treviso), 네일 / 김수연, 김수정(Trend N), 디지털 리터칭 / 장원석(99 Digital), 어시스턴트 / 임아람, 한지혜