과거와 현재가 공존하는 시대의 ‘요즘 옛날식’ 스타일의 가방 여덟 개.

메종의 아카이브에서 영감을 받은 ‘V’ 로고를 전면에 내세운 브이링 백은 발렌티노 가라바니 제품. 가격 미정.

리카르도 티시의 첫 번째 버버리 런웨이 쇼에서 등장한 빈티지 체크 패턴 소사이어티 백은 버버리 제품. 3백15만원.

디지털카메라나 스마트폰 대신 장롱 속에 고이 모셔 둔 필름카메라를 들고 거리로 나선다. 커피 한잔을 마셔도 프랜차이즈점을 찾기보다 시간과 비용이 들더라도 핸드 드립한 커피를 마실 수 있는 곳을 찾는 다. 언제 어디서든 접속해 음원을 공유할 수 있는 시 대지만 턴테이블에 LP판을 건다. 이러한 움직임은 ‘뉴트로’라는 신조어를 낳았다. ‘Retro’와 ‘New’가 합쳐진 ‘뉴트로(New–tro)’는 복고를 새롭게 해석하고 접근해 즐기는 문화를 뜻한다.

브랜드의 시그너처인 모노그램 패턴 패니팩은 루이 비통 제품. 가격 미정.

브랜드의 유서 깊은 두 모티프인 언더로킹 G와 홀스빗이 결합된 메탈 장식 주미 백은 구찌 제품. 가격 미정.

현대인은 전에 없이 변화가 빠른 시대를 살아간다. 그 속도감은 치열한 경쟁에 시달리게 만들고, 엄청난 상품과 소비 물결 속에 혼미해지지 않을 도리가 없다. 모든 가치가 화폐로 귀속되는 현대 사회는 그 화려한 성취 뒤로 그렇듯 긴 그림자를 드리운다. 2019년 봄, 경기는 여전히 빨간 불이다. 불경기에 유난히 복고 트렌드가 자주 등장하는 것은 으레 목도해 온 일이다. 고단하고 힘들 때면 아름답게 미화된 과거에 기대고 싶기 마련이니까. ‘그땐 그랬지’, 혹은 그때가 좋았지’라고 입버릇처럼 되뇌는 일종의 자기 위안이라고나 할까. 그러나 현재의 메가 트렌드로 떠오른 ‘뉴트로’는 향수나 추억으로서의 복고와는 다른 지점에 서 있다. 과거를 현재로 소환해낸 것이기는 하지만, 이 신드롬은 젊은 세대를 중심으로 벌어졌기 때문이다. 그때를 경험해보지 않은 세대에게 추억이나 향수라고 말할 수 없는 무언가가 거기에는 존재했다. 그것은 바로 ‘아날로그의 새로움’이다.

빈티지 오블리크 패턴 새들백은 디올 제품. 가격 미정.

아카이브에 자주 등장한 야자수를 로고와 결합한 스웨이드 케이트 백은 생로랑 제품. 가격 미정.

이렇듯 뉴트로의 핵심은 옛것에 기반하지만 새로움으로 승부한다는 것이다. 과거 유행했던 아이템을 복각하면서 고유의 헤리티지를 담되 동시대성은 잃지 않는 것이다. 패션 하우스도 이러한 뉴트로 트렌드에 탑승했다. 그들의 유산이자 얼굴인 로고 플레이뿐만 아니라 과거의 디자인을 거의 그대로 차용한 가방을 새롭게 내놓고 있다. 대표적인 것은 디올의 새들백. 디올의 크리에이티브 디렉터 마리아 그라치아 치우리는 존 갈리아노가 승마에서 영감을 받아 2000 S/S 레디투웨어 컬렉션에서 선보인, 골드 컬러 ‘D’ 디테일을 장식한 말안장 형태의 새들백을 다시금 불러와 세계적인 이목을 끌었다. 과거의 그것과 달라진 점이 있다면 사이즈가 커졌다는 것, 롱 스트랩을 장착해 더욱 편안하게 연출할 수 있다는 것, 그리고 스트랩에 자수와 비즈 장식을 더해 디자인을 업그 레이드했다는 것이다. 디올 외에 버버리의 체크, 펜디의 FF 로고, 구찌의 더블 G, 발렌티노의 V 장식 등 브랜드를 상징하는 오리지낼리티는 각각의 방식으로 복각되어 동시대적으로 재탄생하고 있다.

FF 로고를 안감에 배치한 피카부 백은 펜디 제품. 4백65만원.

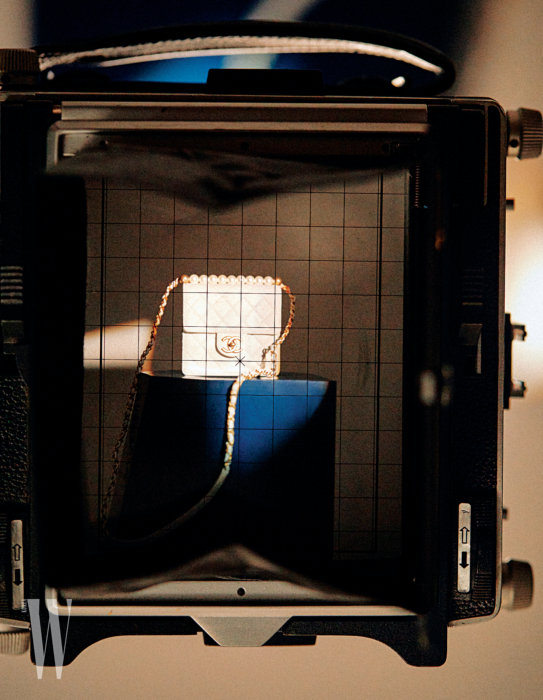

진주 장식을 더한 퀼팅 백은 샤넬 제품. 가격 미정.

모든 게 똑같이 무한 복제되어 널리, 또 빠르게 퍼져 나가는 시대에 살고있는 밀레니얼 세대가 뉴트로를 찾는 것은 어찌 보면 자연스러운 일. 아날로그적 경험을 해보지 못한 세대에겐 과거가 오히려 새롭게 느껴질 수 있기 때문이다. 디지털 시대가 상실시킨 경 험에 대한 새로운 욕망 또는 디지털 시대의 반작용처럼 느껴지기도 한다. 아름답고도 그리운 과거, 그리고 가장 찬란한 지금을 모두 끌어안은 뉴트로 트렌드를 두 팔 벌려 환영하는 이유다.

- 패션 에디터

- 김민지

- 포토그래퍼

- 고원태