디자인 애호가들에게 매년 4월은 꽤 남다른 달이다.

세계에서 가장 큰 규모의 디자인 축제 ‘밀라노 디자인 위크’가 막을 올리기 때문이다. 올해는 4월 7일부터 13일까지 개최된 이벤트, 이 일주일 동안 치러진 디자인 행사만 약 1,000개에 이른다. 밀라노를 분주히 달리며 채집한 여섯 가지 결정적 장면이 있다. 이 장면들이 말해주는 것의 끝에는 가장 현재 진행형의 디자인이 자리한다.

매년 4월이면 밀라노는 평소와는 사뭇 다른 얼굴로 이방인을 맞는다. 봄을 맞아 오래된 벽돌은 햇살을 듬뿍 머금고,

창문마다 상상력이 걸린다. 그리고 도시 전체가 전시장으로 변한다. 약 일주일 동안 전 세계의 브랜드, 디자이너, 예

술가, 산업 관계자들이 모이는 글로벌 디자인 축제 ‘밀라노 디자인 위크’가 열리는 것이다.

4월 7일부터 13일까지 진행된 올해의 행사, 그 중심에는 단연 ‘푸오리살로네(Fuorisalone)’가 있다. 공식 전시인 가구 박람회 ‘살로네 델 모빌레(Salone Del Mobile)’의 현장 밖에서 자율적으로 진행되는 모든 디자인 행사를 아우르는 개념인 푸오리살로네는 단지 디자인 위크의 ‘외곽 행사’에만 머물지 않는다. 전통적인 박람회장 중심의 행사에서 벗어나, 도시 전체를 디자인 실험장으로 확장해 디자인을 도시의 삶 속에 녹여내는 실험이자 선언이기도 하다. 올해 푸오리살로네의 주제는 ‘연결

된 세계(Connected Worlds)’다. 이는 디지털 연결성에 국한된 이야기가 아니라 지금의 디자인이 기술, 문화, 환경, 공예, 패션 등 다양한 분야와 어떻게 유기적으로 연결되고 소통하는지, 그리고 온라인과 오프라인을 어떻게 연결하는지에 대한 총체적 질문이다. 그리고 이 질문은 신진 디자이너와 독립 스튜디오부터 거대한 자본력으로 움직이는 대형 브랜드와 명품 브랜드까지, 그 모두에게 향한다.

이들이 보여주는 1,000여 개의 전시들을 보고 들으며 디자인에 대한 풍부한 지식과 트렌드를 익힐 수 있는데, 그 메시지들이 전부 다르면서도 한편으론 동일한 목소리를 낸다는 것도 깨닫게 된다. 디자인이 단순한 물건에 대한 시각을 넘어 경험을 만들고, 관계를 형성하고, 그렇게 대화가 풍부해지도록 만드는 요소라는 사실 말이다. 그리고 이를 경험할 기회는 누구에게나 열려 있다.

이 오픈된 현장을 누비며 지금 주목해야 할 6가지 키워드를 정리해봤다. 매해 완벽함과 화려함을 보여주지만 밀라노 디자인 위크는 여전히 실험 중이고, 그래서 매번 흥미진진하다. 그 실험이 계속되는 한 우리는 매년 밀라노의 봄을 기대하게 될 것이다.

패션 너머 라이프스타일을 향해

올해 밀라노 디자인 위크에서 럭셔리 패션 하우스가 선보인 전시 중 가장 큰 화제를 일으킨 곳은 루이 비통이다. 2012년부터 ‘오브제 노마드’ 컬렉션을 통해 여행에서 영감을 받은 가구와 오브제를 선보여온 루이 비통이 이번에 처음으로 완전한 홈 컬렉션을 발표했기 때문이다. 가구, 텍스타일, 테이블웨어 등 5가지 카테고리로 구성한 인테리어 디자인 전반에 걸친 제품군에는 세 명의 스타 디자이너 패트릭 주앙(Patrick Jouin), 크리스티안 모하데드(Christián Mohaded), 하이메야욘(Jaime Hayón)과의 협업도 포함됐다.

아르헨티나 전통 기술을 현대적으로 재해석한 크리스티안 모하데드의 라탄 소재 체어, 우아한 곡선과 가죽으로 뒷면 마감까지 강조한 패트릭 주앙의 모듈러 소파가 하이엔드 특유의 조용한 웅장함으로 전체적 분위기를 이끌었다. 그런가 하면 퍼렐 윌리엄스의 핀볼 머신, 스튜디오 캄파나(Estudio Campana)의 환상적인 칼레이도스코프(만화경) 캐비닛 등은 중간중간 화려한 색채와 튀는 디자인으로 브랜드 특유의 발랄함을 각성시켰다.

루이비통의 본격적인인테리어 시장으로의 진출 선언은 패션을 넘은 진정한 라이프스타일 브랜드로서의 입지를 확고히 하겠다는 의지로 해석된다. 삶의 모든 순간에 등장하는 명품 로고가 다소 부담스럽기는 하지만 컬렉션 발표와 동시에 신규 플래그십 공간을 열고, 이곳을 단순 판매 목적을 넘어 전시, 문화, 레스토랑, 쇼핑이 결합된 리테일테인먼트로 운영한다고 하니 앞으로 보여줄 문화와 디자인을 아우르는 종합적인 브랜드 경험이 어떻게 전개될지 기대해봐야겠다.

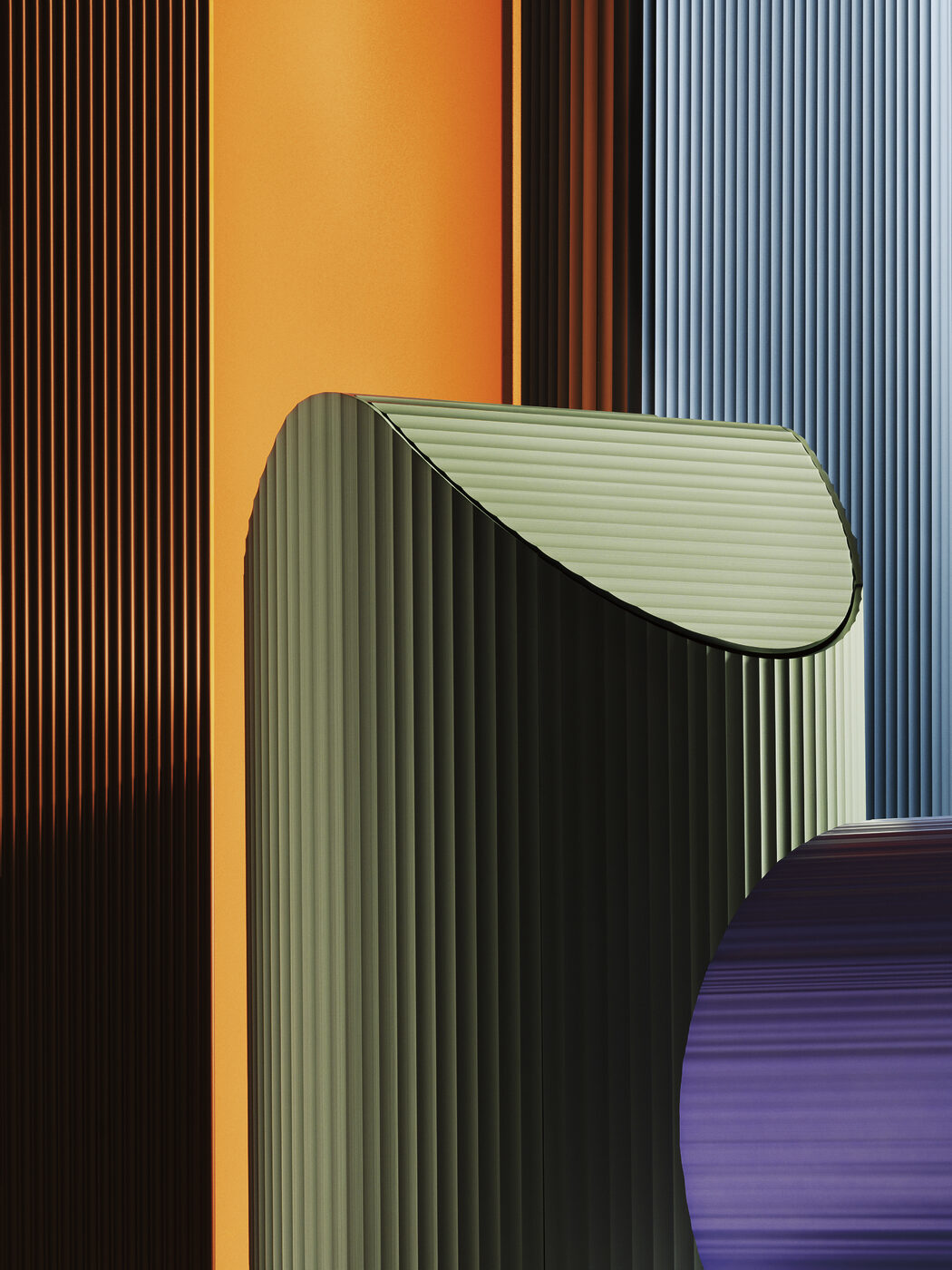

한편 조용한 럭셔리를 추구하는 에르메스는 수학적 정밀성과 유기적 감성이 조화를 이루는 전시 디자인을 선택했다. 올해도 ‘건축적 전시’ 디자인의 반복이지만 대담한 색채 블록과 기하학적 구조물로 구성한 파빌리온 무대로 가장 기본에 충실한 아름다움을 보여준다는 찬사를 끌어냈다. 가구, 조명, 텍스타일, 오브제 등 다양한 카테고리의 제품은 모두 천연 소재와 장인 수공예 기법이 결합된 결과물이다. 소재의 본질, 구조적 미학, 기능의 미니멀리즘을 통해 브랜드 철학을 공간적으로 해석하는 데 집중했고, 그 결과는 매우 강한 울림으로 남았다.

로로피아나의 전시 또한 짚고 넘어가야 한다. 디모레스튜디오(Dimorestudio)와 함께 1970~80년대 영화관을 재현하는 색다른 장면을 연출한 올해의 전시, 티켓 부스에서 티켓과 팝콘을 받아야만 입장할 수 있는 독특한 경험적 즐거움은 관객의 호기심을 자극하며 관심을 얻기에 충분했다. 특히 드라마틱한 장면 연출에 탁월한 디모레스튜디오의 솜씨가 제대로 발휘되었는데 ‘고요함의 첫날밤’이라는 제목으로 레드 벨벳 커튼, 표범무늬 카펫 등이 어우러진 탁월한 미장센을 제시했다. 브랜드들의 이러한 열정적 시도는 ‘명품은 입는 것이 아닌 살아가는 방식’이라는 문장을 떠올리게 한다. 그리고 어떤 삶의 방식을 택할지 그 선택의 폭은 점점 넓어질 것 같다.

신진 등용문의 확대

1,000여 개의 전시가 벌어지는 디자인 위크 기간, 자본력이 부족한 이머징 디자이너가 스스로를 프로모션하기란 쉽지 않다. 그래서 생겨난 것이 알코바(Alcova)다. 디자이너, 기업, 기관 등 누구에게나 실험적이고 자유로운 장을 제공하고자 시작된 알코바는 매해 발전해왔다. 2018년 첫 회 30여 개였던 참가자 수가 현재 70~90개로 확대됐고, 방문객 수도 매년 늘어 작년에는 9만 명 이상을 끌어모으며 밀라노 디자인 위크의 핵심 행사로 자리 잡았다. 올해는 4개의 전시 장소로도 모자라 ‘알코바 바이 나잇(Alcova by Night)’이라는 저녁부터 새벽까지 운영되는 사교 공간까지 추가해 총 5개 장소를 거느린 대형 규모의 박람회가 되었다. 현장에서 만난 설립자 발렌티나 치우피(Valentina Ciuffi)는 앞으로 더 많은 공간을 확보하고 싶다고 했는데, 이를 들으니 밀라노 데뷔를 원하는 신진 디자이너들에게 문턱이 조금 낮아지는 효과가 번지지 않을까 기대된다.

그리고 올해 새롭게 등장한 굿 셀렉션(Good Selection)도 주목해보자. 네덜란드 에인트호번 디자인 아카데미를 졸업한 프랑스 디자이너 루카 지토(Lucas Zito)가 주최하는 전시 프로젝트로, 만남과 협업을 통해 디자인의 가치를 높일 수 있다고 믿는 그의 취향에서 출발해 전 세계 이머징 디자이너 60명의 작품이 한곳에 모였다. 알코바 인근에 위치한 300㎡ 규모의 오래된 산업 공방에서 치러진 전시는 아담하지만 눈길을 사로잡는 작품이 많아 쉽게 자리를 뜰 수 없었다. 전부 현대 디자인의 혁신성과 창의성에 초점을 맞춘 것들로, 한국의 디자인 스튜디오 ‘위켄드랩’도 참여했다. ‘우리를 위한, 우리에 의한 전시(An exhibition for us, by us)’라는 모토 아래 디자이너가 기획하고 실현한, 디자이너를 위한 전시인 굿 셀렉션은 다양한 작가의 작품이 서로 상호작용하는 시나리오를 바탕으로 큐레이션되었다. 그리고 참여 디자이너들이 경제적 부담으로부터 자유로워지도록 판매가 성사되면 수수료 없는 수익을 제공한다고 하니 신진 디자이너들은 앞으로 굿 셀렉션의 행보를 눈여겨봐도 좋겠다.

지금 가장 쿨한 재료, 알루미늄

요즘 디자인 신에서 가장 자주 눈에 띄는 재료를 꼽으라고 하면 알루미늄이 아닐까? 몇 해 전부터 알루미늄 트렌드가 포착되긴 했지만 올해는 특히 더 그렇다. 알코바에서 만난 그리스 디자이너 테오 갈리아키스(Theo Galliakis)가 고대 그리스의 용기 ‘암포라’에서 영감을 얻어 제작한 알루미늄 의자와 화병, 굿 셀렉션에서 포착한 서울 기반의 디자인 스튜디오 뷔로 파르소(Bureau Parso)가 선보인 재활용 알루미늄 테이블 등등. 여기서 나아가 갤러리스트 니나 아샤르(Nina Yashar)가 이끄는 닐루파 데포(Nilufar Depot)에서 진행된 전시 <실버 라이닝(Silver Lining)>에서는 수많은 알루미늄 소재 작품이 관람객을 반겼다. 이를 보면 현재 우리가 원하는 ‘쿨’한 무드와 가장 잘 어울리는 소재는 알루미늄임이 틀림없다.

한편 노르웨이의 알루미늄 전문 기업 하이드로(Hydro)가 기획한 전시 <R100>을 방문하면 알루미늄이 실은 부드럽고 따듯한 소재일 수 있다는 점을 발견하게 된다. 세실리에 만즈(Cecilie Manz), 사빈 마르셀리스(Sabine Marcelis) 등 중견 디자이너 5명이 100% 재활용 알루미늄을 이용해 가구부터 조명, 인테리어 오브제 등을 선보였는데, 이는 네덜란드에서 수집한 52톤의 알루미늄 스크랩을 활용한 결과물로, 수집부터 제작까지 100km 반경 내에서 모든 과정이 완성되었고, 이로써 운송으로 인한 탄소 배출을 90% 이상 감소시켰다고 한다. 폐기 소재라는 게 무색할 만큼 제품은 훌륭한 마감과 표면, 멋진 컬러를 입고 있다.

어떤 제품은 세라믹이 아닌가 싶을 만큼 독특한 표면을 자랑했다. 볼트나 나사 또는 접착제를 사용하지 않은 단일 소재만으로 제작해 미래의 재활용까지 고려한 하이드로의 전시는 재활용 알루미늄의 디자인 잠재력을 알리고 지속 가능한 소재 활용을 통한 환경적 책임을 디자인에 통합하는 방식까지 제안했다. 그리고 결과물의 미적 아름다움과 실용성을 통해 우리는 기계적 정밀함이 가진 미래적 가치, 한편으로 감성적 따뜻함이 공존하는 알루미늄의 기묘한 매력에 빠지게 된다.

경험 디자인, 점점 더 ‘몰입’의 세계로

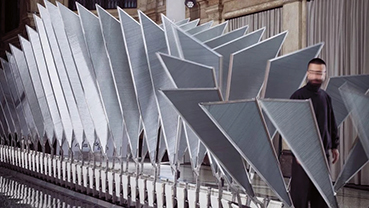

재료, 장인 정신, 인공지능 등의 주제가 합쳐지면 전시는 당연히 이머시브 체험의 방향으로 흘러갈 수밖에 없다. 기술의 발전 덕에 방문객의 움직임에 반응하는 다감각적 공간 연출이 가능해지고 브랜드들의 스토리텔링 방식의 변화가 생긴 것도 그 이유다. 대만의 PC 업체 아수스(Asus)는 디자인 미디어 <디진(Dezeen)>과 공동 주최로 전시를 펼쳤다. 아수스 제품의 디자인 철학을 탐구하면서 ‘젠북’ 노트북의 소재인 ‘세랄루미늄’이 전시 디자인의 메인으로 작용했다.

금속의 가벼움과 세라믹의 내구성을 결합한 소재로 전시 속 모든 가구와 소품이 이 재료로 만들어져 미래적 공간이 연출됐는데, 전시의 하이라이트는 스튜디오 INI가 특별 제작한 설치작품 ‘Willful Wonder’다. 세랄루미늄 소재로 제작해 거대한 날개를 접고 기다리는 조형물은 방문자가 중앙의 레일을 통과할 때 그 움직임에 반응하여 반투명 패널이 열리고 닫히는 등 동적 움직임을 연출했다. 이 연출을 본 관람객들 사이에선 탄성이 절로 흘러나오기도 했다. 스코틀랜드 싱글몰트 위스키 발베니는 영국 패션 디자이너 사무엘 로스(Samuel Ross)와 협업해 ‘트랜스포지션(Transposition)’이라는 몰입형 설치 작품을 선보였다. 위스키 증류 과정에서 영감을 얻은 설치 작품은 높이 솟은 구리 구조물과 수직의 강을 연상시키며 안개, 그림자, 빛, 소리 등이 어우러져 다감각적 경험을 제공했다.

리에디션 가구, 그 오래된 새로움

새로 만들지 않고 기존 디자인의 가치를 재활용하는 것이 지속 가능한 소비를 중시하는 오늘날의 트렌드와 맞아떨어져서 일까? ‘리에디션’이란 단어가 유독 자주 들린 올해다. 리에디션, 즉 복각 가구는 단순한 복사본이 아닌 고전적 디자인을 오늘날의 미감과 라이프스타일에 맞게 재해석하는 것을 가리킨다. 그래서 생 로랑은 1943년부터 1967년 사이 샤를로트 페리앙(Charlotte Perriand)이 디자인했지만 프로토타입이나 스케치로만 존재했던 4가지 작품을 처음으로 실물 크기로 재현하여 특별 전시를 열었다. 일본 대사관 거주지의 벤치, 리우데자네이루 책장, 밀푀유 테이블, 인도차이나 방문자 의자까지, 이 4점은 카시나 재단과 협업해 생 로랑의 크리에이티브 디렉터 안토니 바카렐로의 주도로 선정되었고, 각 작품은 한정판이자 주문 제작 방식으로 만들어졌다.

그리고 프랑스의 새로운 리빙 브랜드 소르스 에디션(Source Édition)의 출범도 흥미롭다. 알코바의 빌라 보르사니(Villa Borsani) 1층에 위치한 살롱을 전시장으로 사용한 소르스 에디션은 이 공간을 컬렉션 제품으로 전부 채워 1960~70년대 분위기의 거실을 연출했다. 해당 시절의 복각 제품만을 소개하는 것을 목표로 하는 소르스에디션은 튀렌슈발러로 (Turenne Chevallereau)가 1968년 디자인한 커피 테이블 ‘TU-TU’, 벤 스윌든(Ben Swildens)이 1970년 디자인한 램프 ‘쥐멜(Jumelles)’ 등으로 컬렉션을 구성했다. 유럽에서 엄선한 장인들과 협력해 원본 디자인의 정체성을 유지하면서 지속 가능한 소재를 활용해 고품질의 제품을 정기적으로 생산할 예정이다. 프랑스 문화부 소속 정부기관인 모빌리에 나쇼날(Mobilier National)과 협력해 프랑스 국립 가구 아카이브를 활용한다는 점도 국가적 전통 및 유산을 보존하려는 매력적인 의도로 보인다.

디자인이 공예와 만날 때

이제 공예와 디자인은 서로 공생하는 존재로 여겨진다. 전통적 기법과 현대적 디자인의 결합, 신기술과 장인 정신의 만남 등 공예의 중요성을 반영한 전시들도 올해 디자인 위크를 밝혔다. 매해 적극적으로 디자인 위크에 참여하는 로에베는 티포트를 주제로 전 세계 25명의 디자이너, 공예가, 건축가와 협업한 작품 25점을 선보였다. 단순한 주전자 이상의 예술적 조형물로 재해석된 티포트들은 저마다의 차 문화 및 의식을 보여주어 흥미로웠다. 아티스트들의 독창적인 디자인, 특히 형태, 비율, 재료 등을 다양하게 표현한 것이 인상적이었는데, 영국의 건축가 데이비드 치퍼필드(David Chipperfield)가 일본의 전통과 미감을 티포트 디자인에 반영한 것이 신선했다.

미켈란젤로 재단의 호모 파베르(Homo Faber) 역시 올해 공예와 디자인이 융합된 전시 <도피아 피르마(Doppia Firma)>를 열었다. 디자이너와 장인의 협업으로 탄생한 작품을 선보이는 이번 전시, 그 현장에서는 한국의 젊은 공예가 인영혜가 이탈리아 태피스트리 장인과 함께 완성한 화려한 패턴의 카펫, 스툴을 만날 수 있었다. 세계적인 인테리어 매거진 <카바나(Cabana)>의 첫 푸오리살로네 전시도 빠질 수 없다. 큐레이터 데보라 니들먼(Deborah Needleman)의 기획 아래 7명의 예술가 및 장인들이 참여한 는 매거진 발행인의 저택에서 열렸는데, 이탈리아 디자인의 거장 렌초 몽자르디노(Renzo Mongiardino)가 완성한 고전적 실내 디자인 속 자연스럽게 어우러지는 일곱 작가의 가구와 오브제들이 마치 오랜 시간 이곳에 머문 것처럼 잘 어울렸다.

특히 공예가 유다현이 보여준 한국의 전통 풀짚 공예를 가죽으로 재해석한 작품들은 첫날부터 구매 문의가 계속 이어질 정도로 큰 호응을 받아 한국 공예의 발전 가능성을 긍정적으로 점쳐보게 했다. LVMH 메티에 다르(Métier d’Art)의 후원으로 이루어진 <카바나> 매거진의 첫 디자인 위크 데뷔 전시는 과거와 현재, 동서양을 넘나드는 미적 감각이 정교하게 교차하는 푸오리살로네 숨은 보석과도 같은 전시였다.

- 글

- YVETTE YANG

- 프리랜스 에디터

- 양윤정