배우 공유가 <오징어 게임> 시즌 2에 대해 드디어 처음으로 본격적인 이야기를 들려준다.

<W Korea> 1월에 루이 비통 2025 F/W 맨즈 컬렉션 참석차 파리에 다녀오셨죠. 공식 일정을 소화하는 것 외에 여유 시간도 좀 있었나요?

공유 여유 시간이 하루 반 정도 있었나 그래요. 첫 하루는 시차 때문에 골골대느라 그냥 흘렀고, 다른 하루는 좀 걸어 다녔어요. 오랜만에 오프라인 쇼핑도 해보고, 예쁜 카페가 보이면 그 앞에 앉아 커피 한 잔 마시고. 걷다가 범상치 않아 보이는 숍이 있어서 들어갔거든요. 알고 보니 그 편집숍 대표가 잘 알려진 뷰티 브랜드도 소유한 세계적인 아트 디렉터래요. 저도 나중에 지인한테 들은 정보예요. 제가 둘러보는 동안 누군가 옆에서 스몰 토크를 하길래 ‘여기 사장님인가?’ 했는데, 그 자리에 있던 분이 바로 그 아트 디렉터였나 봐요.

셀럽들이 쇼장을 오갈 때면 바깥에서 대기하며 환호해주는 팬들이 있죠. 혹시 그 데시벨 때문에 순간적으로 ‘주변에 나 말고 다른 K팝 뮤지션이 있나?’ 싶은 적은 없나요?

어, 저도 처음엔 그렇게 생각했어요. 거기 운집해 있는 분들이 딱히 저를 보러 온 게 아니라면, 제가 가까이 가서 손 흔들었다가 서로 민망해지는 거 아닐까 싶었죠. 그런데 함성 속에서 ‘공유!’라고 불러주는 소리가 들리니까 반갑더라고요. 요즘 한국말 잘하는 외국인이 많잖아요. 처음 ‘오빠!’ 소리를 들었을 땐 제가 잘못 들었나 했죠. 이번뿐 아니라 지난 쇼 때도 팬들이 꽤 와주셨다고 느꼈는데, 이번 호응이 역대급이긴 했어요.

<오징어 게임> 시즌2의 그 ‘딱지남’이 눈앞에 등장했기 때문이겠죠? 루이 비통 쇼 장소였던 루브르 박물관에서는 걸어가시다가 손가락으로 총 모양을 만들면서 머리에 쏘는 제스처를 취하셨어요. 드라마에서와 달리 꽤 깜찍한 순간이었습니다.

작품이 공개되고 얼마 후라 그런지 반응이 훨씬 더 뜨겁다는 걸 체감했어요. 재밌게 본 작품의 캐릭터를 실제로 만나면 놀랍고 반갑잖아요. 인사하면서 걷다가 뭐라도 하나 해야겠다 싶어서 불현듯 떠올린 게 그 제스처였어요.

작년 11월 넷플릭스 시리즈 <트렁크>가 공개될 때는 서현진 씨와 같이 홍보 활동을 좀 하셨죠. 그사이 <오징어 게임>에 관해서도 발언할 기회가 있으셨나요?

별도로 인터뷰한 적은 없어요. <트렁크> 프로모션 기간에만 해도 12월 공개를 앞둔 <오징어 게임>에 대해선 언급할 수 없는 시기였고요.

이제는 말할 수 있네요. 공유의 이야기를 기다린 분이 많았을 거예요. <오징어 게임> 시즌 2의 일명 딱지남에 대한 반응이나 리액션 비디오 같은 걸 찾아보셨어요?

음. 일부러 찾아보지 않아도 인스타그램이며 유튜브, 틱톡 등에서 관련 콘텐츠를 자연스레 접할 수 있긴 했어요. 네, 영상이 정말 많이 뜨더라고요. 칭찬을 들으면 당연히 기분이 좋고요.

우선 <오징어 게임> 시즌 2의 1화에 대한 소감이 궁금합니다. 1화 제목이 ‘빵과 복권’이에요. 공유 씨의 캐릭터, 딱지남을 위한 에피소드였죠.

제가 채운 부분이 있겠지만, 연출, 편집, 플롯 등등을 감독님이 굉장히 스마트하게 풀어냈다고 생각해요. 시리즈물의 1화일뿐인데 장편영화 한 편을 본 듯한 인상이었어요.

작년 12월 26일 시리즈가 공개되자마자 집에서 보셨나요, 사전에 미리 받아 보셨나요?

오픈 후 친한 친구들과 모여서 봤어요. 그런데 1화는 그전에 DDP에서 월드 프리미어 이벤트를 할 때 먼저 봤고요. 거기서 1화만 스크린 상영했거든요. 제작발표회도 하고 종일 이벤트가 많은 날이었죠.

성대하게 열린 기억이 납니다. 제작발표회 현장에 많은 배우들이 자리했고요. 그런데 그날 공유 씨도 참석했던가요?

그날에 얽힌 일화가 있어요. 참석 요청을 받았는데, 저는 안 가겠다고 했어요. 이 작품과 관련한 자리가 있을 때마다 고사한 이유는 진짜 주인공이 되어야 할 사람들의 스포트라이트를 요만큼이라도 빼앗고 싶지 않아서였어요. 제 노파심일 수도 있지만요. 1화 스크리닝 때만 조용히 들어가서 보고 오겠다고 하고 나서도 사실 갈까 말까 계속 고민했죠.

그런데 감독님한테 연락이 왔어요. 스크리닝 앞두고 여러 가지 상태를 체크하려고 일찍 DDP에 왔는데, 사운드며 비쥬얼이며 TV 화면 정도로는 다 전달되지 못하는 것들이 전달된다는 거예요. 정재 선배랑 러시안룰렛 게임을 하는 신에서도, 수없이 편집할 때도 못 본 미세한 근육의 움직임까지 다 보인다고. ‘언제 이런 기회가 있겠냐, 꽁이 스크린으로 꼭 보면 좋겠다’ 하시더라고요. 보여주고 싶었나 봐요.

지난달 인터뷰한 이병헌 씨도 그날 황동혁 감독님이 감격하는 모습이었다고 알려주셨어요. <오징어 게임>이 애초엔 영화로 제작하려던 작품이니, 연출자 입장에서는 큰 화면으로 볼 때의 감동이 더 컸을 듯합니다.

네, 좋았죠. 그런데 일종의 팬 이벤트로 기획된 자리다 보니 보통의 극장 관람 때와는 좀 다른 환경이었어요. 다 같이 쇼를 즐기는 분위기였달까. 예를 들면 각종 리액션이 즉각적이고 풍부했어요. ‘엇!’, ‘우와!’, ‘으헉!’ 이런 함성이 계속 나오는데···(웃음). 러시안룰렛 게임 마지막에는 제가 총을 드니까 관객석에서 ‘어, 어, 어’ 하는 소리가 이어지다가, 총을 쏘면서 죽는 순간에는 단체로 탄식하는 소리가 나더라고요. 그 탄식이 왜 나오는 건지 알 것 같아서 저랑 대표랑 동시에 웃음이 터져버렸어요.

희귀하고 재밌는 집단 체험을 하셨네요. 하지만 조용히 집중해서 관람하는 분위기와는 좀 달랐으니, 아무래도 온전히 극에 집중하긴 어려웠겠어요.

맞아요. 제가 참석하는지는 몰랐다가 차츰 저를 알아본 분들의 시선과 반응이 느껴지기도 했고요. 다 끝난 후 관계자들끼리 밍글링하는 자리도 있었거든요. 이제는 제가 어느 자리에서 선배 포지션일 때가 많아요. 그러니까 모든 후배들이 하나씩 제게 와서 ‘선배님, 잘 봤습니다’ 하면서 인사를 해주는 거죠. 호연 씨를 비롯해서 시즌 1의 배우들도 보이고, 누구는 양손으로 ‘엄지척’ 날리면서 지나가고, 다들 반짝반짝거리고, 정신은 없고···. 정재 선배는 또 다가와서 ‘공유는 다른 배우들한테 사과해야 한다, 1화부터 그렇게 잘해버리면 뒷사람들은 어떡하라는 거야’ 한마디 해주고···. 다 고맙고 반가운데, 저는 민망하고 뻘쭘해서 어쩔 줄 모르겠는 거예요.

있는 듯 없는 듯 잠시 조용히 있다 가겠다는 작전은 물거품이 됐군요. 극 ‘I’ 성향의 인간에겐 그 모든 것이 배터리 방전으로 가는 지름길이죠.

그날 집에 들어가니 완전히 기진맥진 상태였어요.

자신의 연기를 객관적으로 평가하긴 힘든 일이죠? 많은 시청자들이 ‘공유가 이번에는 작정하고 뭔가를 보여준 것 같다’고 느꼈을 겁니다.

저는 앞으로 이야기가 펼쳐지기 전, 1화에서 텐션을 확실히 올려줘야 하는 역할이었어요. 보면서 제가 그 할 일은 해냈다고 생각했어요. ‘누를 끼치진 않았다, 다행이다’ 정도였죠. 야심 차게 ‘다 해치워버릴 테다’ 같은 마음으로 이번 연기를 한 건 아니에요. 내용상 제가 키 플레이어로 쓰인다는 점은 인지한 채로 촬영에 들어갔고요. 카메오로 출연한 시즌 1 때부터 저는 이 작품의 주변인이라고 생각해왔어요. 스스로 제 포지션을 그렇게 여긴 것 같아요. 그래서인지 작품이 엄청난 사랑과 집중을 받을 때 그 한 가운데가 아니라 꽤 떨어져서 바라보게 되더라고요. 딱지남 캐릭터도 흥미롭고, 과정이 재밌었다는 것으로 그냥 끝난 거예요.

하지만 어깨가 무거운 한 작품의 포문을 여는 데 강렬한 인장을 새겼죠. 말끔한 슈트 차림과 젠틀한 말투, 허우대 멀쩡한 시즌 1의 그 남자가 시즌 2에서 광인의 면모를 드러냅니다. 그런 캐릭터를 앞두고 어디서부터 어떻게 준비해야 했죠? 감독님과 어떤 이야기가 오갔을까요?

촬영 전에 감독님과 딱히 모의를 한 건 없어요. 스크립트를 보고 ‘어? 재밌다, 완전 또라이네!’ 했고, 현장에서 이런저런 시도를 해봤죠. 다만 평소 작품에 들어갈 때와 사뭇 다른 건 있었어요. 우선 딱지남은 심플하고 명확한 캐릭터예요. 그건 배우한테 아주 편한 조건이거든요. 감독님이 분명하게 만들어놓은 바가 있으니, 저는 스크립트대로 임하기만 하면 되죠.

그리고 한 회 출연 분량의 조연이기 때문에 제가 작품 전체를 생각하지 않아도 된다는 점 역시 편하더라고요. 보통의 경우엔 제가 작품의 처음부터 끝까지 다 고려할 필요가 있거든요. 내가 어떤 인물과 어떻게 얽혀 있는지, 각각 다른 신을 촬영할 때 대사든 태도든 어느 정도 선으로 가져가야 하는지, 그 일관성과 밸런스를 늘 염두에 둬야 해요. 이번에는 온전히 내 캐릭터와 내 할 일만 생각하면 됐어요. 스트레이트해지면서 잡생각도 안 들고, 가뿐한 느낌이었어요.

상업 작품에서 크레딧 첫 번째 자리를 차지하는 배우는 자기 연기 외에도 큰 책임감을 피하기 어렵죠. 그런 경우가 아닌 이번 작품에서는 오롯이 연기하는 재미를 느꼈나 봐요. 레퍼런스를 찾아 자신의 스타일대로 재창조하는 연구도 좀 필요했나요?

아니요, 그런 건 전혀 찾아보지 않았어요. 평범한 인간이 아니라 사이코패스잖아요. 표현과 창작에 별로 제약이 없었죠. 그래서 더 재밌는 경험이었고요. 최근에 노희경 작가님과 수다를 떨면서 나온 말이 있는데, 딱지남 같은 캐릭터를 연기할 때는 120%를 보여준다고 해도 이상할 게 없다는 거였어요. 시청자 입장에서 비정상적인 캐릭터라는 인지가 되어 있기 때문에, 배우가 뭘 어떻게 하든 ‘저 사람 정말 또라이구나’ 하고 받아들일 수 있지 않을까. 평소 저는 넘치는 걸 경계하는 성향이거든요. 100을 다 보여주기보다 70, 80 정도만 보여주려고 해요. 나머지는 보는 분들의 감정으로 채워지길 바라면서요. 이번에는 그런 경계나 우려 없이 자유로웠으니, 신선한 경험이었어요. 프리스타일 랩이나 안무를 하는 것 같았달까요.

두려움에 떠는 사람들 앞에서 가학적인 게임을 즐기고, 심지어 자신이 죽을 수도 있는 러시안룰렛 게임을 하면서도 주저함이 없는 인물이죠. 혹시 쾌감도 느꼈나요?

제가 딱지남이라는 캐릭터를 등에 업고 있으니까 아주 과감하게 발산하더라고요. 희열을 느꼈어요. 신나고 짜릿했어요. ‘내 마음 속에 화가 많았나?’ 하는 생각도 들고(웃음). 캐릭터를 빌려서 발산했지만, 내 깊숙한 곳에 뭔가 쌓여 있었던 건지.

상상으로도 해보기 힘든 행위들을 하면서, 자신도 몰랐던 무언가가 발산되었을까요?

몰랐던 게 아니라 사실 저는 알죠(웃음). 알았을 거예요. 깊이 파보면 제 안에도 세상을 향한 냉소나 찌꺼기가 있을 테고. 캐릭터의 옷을 입고서 보란 듯이 화풀이하면서 대리만족을 느꼈을 거예요.

어느 아이돌 가수도 연기에 도전하면서 느낀 그 묘한 희열을 말한 적 있어요. 평소 해볼 일이 없는 행동이나 하면 안 되는 일을 연기로 하면서 카타르시스를 느꼈다고요.

네. 그 맛으로 연기를 계속하는 거지 싶어요.

배우의 얼굴을 프레임 안에서 가장 먼저 가까이 마주하는 존재가 촬영 감독이잖아요. 그들은 어떤 순간을 담으면서 ‘방금 뭔가 어마어마한 걸 봤다’ 하는 경우가 있다더라고요.

김지용 촬영 감독님이 워낙 잘 찍는 분이세요. <도가니>, <밀정> 작업을 같이해봐서 저를 잘 알기도 하고요. 탑골공원에서 제가 바닥의 빵들을 막 짓밟는 신을 찍고 나서, 조용히 다가오시더니 이랬어요. ‘와, 진짜 미친놈 같아.’ 제 첫 촬영 날이었어요. 체감온도가 38°C였나? 뭘 해보기도 전에, 슈트 입고 분장 차에서 나오자마자 속옷까지 젖을 정도로 땀이 났어요.

공유 씨는 <도가니>도 같이 작업한 황동혁 감독과 꽤 가까운 사이죠? 그는 어떤 사람인가요?

개구진 데가 있어요. 깐죽대는 거 얼마나 잘하는지 몰라요. 아주 얄밉다니까요? 우리는 만나면 서로 깎아내리고 비아냥거립니다(웃음). 저랑 그런 코드가 맞아요. 약 올리면서 주거니 받거니. 동시에 저에겐 확실한 어른이기도 해요. 존경심이 기본으로 깔려있죠. 감독님의 여러 모습 중에서 제가 가장 좋아하는 건 논리적이고 합리적인 면이에요. 똑똑한 어른이라고 해서 그냥 우기는 게 없어요. 언제나 저를 합리적으로 설득시켜줄 거라는 믿음이 있어서 대하기가 더 편하기도 하고요. 아주 검소하다는 점에서도 저와 결이 잘 맞아요. 우리 사이는 단순히 감독과 배우의 관계 그 이상이긴 한 것 같아요.

저는 감독님이 시즌 1을 만들 때 ‘공유와 이정재의 투 샷을 보고 싶다’고 하셨다는 그 마음, 이해합니다. 왜 안 그렇겠어요? 공유 씨는 출연 분량이 아주 적더라도 임팩트 있게 퇴장하는 방식을 원하셨죠.

예를 들어 제가 게임을 하다 생각지도 못한 순간 어이없이 한 방에 죽어 나간다면, 재밌잖아요. 그런 게 카메오의 진정한 맛이라고 생각했어요. 쿨하기도 하고. 그런데 감독님이 ‘아무래도 꽁을 그렇게 쓰는 건 아닌 것 같아’ 하셔서 그 정도 나온 거예요. 결과적으로, 시즌 1에서 저를 아주 적절한 밸런스로, 아주 효과적으로 잘 쓰셨다고 생각해요.

감독님이 실제로 공유 씨를 ‘꽁’이라고 부르나요?

네. 시즌 2 제작이 확정되고 나서는 어느 날 만나자고 하더라고요. 이러셨어요. ‘꽁, 머릿속으로 구상 중인 이야기가 있는데, 시즌 2는 결국 딱지남을 통해 시작되어야 한다. 그거 말고는 떠오르는 게 없다. 그게 현실적으로 말이 된다.’ 저는 이렇게 나갔죠. ‘나 안 할 건데? 못할 것 같은데?’

어느 정도 밀당하는 단계에서는 꽁이 우위에 있었군요? 감독님은 서론부터 그렇게 딱지남이 없으면 안 되는 명분을 깔아주셨네요.

네, 깔고 들어가셨습니다(웃음). 이후에는 저에게 지속적으로 이런 말씀을 하셨어요. ‘꽁, 이야기 다 써놨는데 나중에 가서 안 한다고 하면 안 된다? 큰일 난다?’ 그렇잖아요, 다 정해놓은 이야기를 전면 수정하는 일이 생길 수도 있으니까. 저는 한동안 시즌 2를 안 할 것처럼 약 올리면서 늘 그렇듯이 장난 좀 쳤죠(웃음). 물론 처음부터 저에겐 너무나 쉬운 결정이었어요. 안 할 이유가 없죠. 작품이 잘 되고 못 되고 여부를 떠나서, 시즌 1 때도 제가 좋아하고 존경하는 분의 부름이었기 때문에 기꺼이 참여했으니까요. 시즌 2에서 딱지남에 대한 내용은 종이 한 장 정도에 다 담겨 있었어요.

그는 공유의 연기에 충분히 흡족해했나요?

감독님이 칭찬을 잘하는 스타일은 아니거든요. 스윗하게 표현하는 분이 아니에요. 그런데 가끔씩 연락을 주셨어요. 뭐 이런 거예요. 현장에서 병헌 선배한테 앞서 찍은 제 촬영분을 보여주셨대요. ‘이렇게 잘 나왔다’고 자랑하고 싶으셨나 봐요(웃음). ‘신 너무 좋죠, 잘했지?’ 하면서 보여주니까 병헌 선배도 공유에게서 본 적 없는 얼굴이라면서 칭찬했다고. 또 어느 날은 편집 기사님과 술자리에 있다면서 연락이 왔어요. 기사님이 ‘공유가 너무 잘했다, 이 말을 꼭 전하고 싶다’라고 해서 연락했다고.

‘다들 공유가 잘한대.’ 간접 화법이군요(웃음). 귀여우신데요?

그런 일화를 전할 때마다 감독님은 수다스럽게 이야기하는데, 정작 저는 ‘나야 영광이지’, ‘잘됐네요’ 식으로 덤덤하게 반응하곤 했어요(웃음). 아무튼 그렇게 제 자존감을 팍팍 높여주셨습니다.

경력이 쌓이고 영향력이 커질수록, 작품을 고르는 기준이 좀더 뾰족하게 다듬어지곤 하잖아요. 그 기준을 말해달라고 요청하고 싶진 않아요. 다만 대본을 보고 끌렸던 작품의 사례를 들어보고 싶네요.

제가 <트렁크> 대본을 보면서 정원이라는 인물에게서 이런 느낌을 받았거든요. ‘너무 딱하고 불쌍한데?’ 그렇게 시작됐어요. 그 연민이 왜 생겼을까 고민해보니, 다른 작품을 선택할 때도 종종 비슷한 과정이 있었어요. 사람이 겉으로 굳이 드러내진 않는 일면이 있잖아요. 좀 거창하게 말하면 나만이 알고 있는 심연 같은 거요. 그 심연과 맞닿은 부분이 있으면 보통은 그 작품을 하더라고요, 제가. 조금의 동질감을 느끼는 순간 사실 ‘이 작품을 한다’는 답은 이미 정해진 거나 다름없어요. 일의 절차라는 게 있고 신중할 필요도 있으니까 바로 입 밖에 꺼내지 않을 뿐이지. 물에 잉크가 번지는 것처럼 금세 젖어드는 포인트가 있는데, 정원이한테도 그랬어요.

본능적인 이끌림이라는 게 있을 듯합니다. 작품을 두고 이것저것 따지기 전에 작품 혹은 인물과 스윽 붙어버리는 경우요.

그 본능적인 부분을 말로 풀어서 설명해야 하니, 나름의 경험을 토대로 다 펼쳐놓고 분석해보자면 드는 생각을 이렇게 말씀드리곤 해요. 그리고 작품을 선택하는 데는 자연스럽게 제 취향도 반영이 되겠죠. 사랑은 무궁무진하게 쓰이는 소재잖아요. 사랑을 아름다운 포장으로 이야기할 수도 있지만, 어두운 면을 깊게 들여다보면서 이야기할 수도 있어요.

<트렁크>는 관객과 시청자로서 제 취향과도 맞닿은 작품이에요. 일종의 판타지이지만, 그리고 다소 우울할 수도 있지만, 사랑을 이렇게 표현할 수 있다는 사실에 반가움이 들었어요. 이런 작품은 쉽게 만날 수 없거든요. 제작사부터 시작해서 모두가 같은 마음이었기 때문에 작품이 세상에 나온 거고요. 굳이 말을 안 해도 무슨 마음인지 서로 알 수 있었어요. 한마디로 ‘끼리끼리’ 만나서 만들었어요(웃음).

<트렁크> 공개 몇 달 전에 서현진 씨를 인터뷰했는데, 현진 씨는 ‘모호함’에 끌렸다고 하더군요. 그렇게 여백이 많은 대본은 처음 받아봤다고 해요. 크랭크업 후 시간이 지났는데도 작품의 여운이 진하게 남아 있는 듯해서 인상적이었어요.

작품을 만드는 과정에서도 느꼈지만, 현진 씨와 홍보 활동을 하면서 크게 느낀 점이 있어요. 우리는 작품을 보는 관점이나 결이 상당히 비슷하더라고요. 여러 콘텐츠를 찍으면서 작품을 둘러싸고 이런저런 이야기를 뱉게 되잖아요. 상대방이 옆에서 하는 말을 들으면서 서로에 대해 더 알아가기도 하고요. 그러면서 우리끼리 ‘참 신기하다’는 말을 자주 했어요. 예를 들어 나란히 앉아 인터뷰 질문을 받으면, 질문에 대해 각자 속으로 떠올리는 말과 거의 똑같은 말이 상대방 입에서 나오는 거죠. 그렇게 비슷한 두 사람이어서 <트렁크>라는 작품으로 만날 수 있었던 것 같아요.

배우로 나아가는 동력을 위해 필요한 게 작품의 흥행 같은 성공만은 아닐 것 같아요. 과거 인터뷰 때는 <도깨비> 이후 한동안 꽤 혼란스러웠던 상태에 대해 들려주셨고요. 직장인도 마찬가지지만, 일을 지속하다 어느 시점이 되면 매너리즘이 와요. 공유 씨는 그런 시기를 극복하기 위한 동력을 어디서 어떻게 찾았는지 궁금합니다.

매너리즘 비슷한 느낌을 받은 적이 있는 것도 같지만, 그렇게 심각한 정도는 아니었던 기억이네요. 내가 지치고 힘들 때 무엇을 통해 회복하느냐가 중요하겠죠. 결국엔 ‘작품’이 중심에 있는 듯해요. 소진되어서 더는 못 해낼 것만 같고, 그런 상태로 카메라 앞에 서는 내가 용납이 안 돼서 떠나버리고 싶게 만드는 요인도 작품일 것이고, 그러다가도 ‘역시 연기가 제일 재밌어’ 하면서 저를 살아나게 만드는 것도 작품이에요.

살면서 어떤 시선을 어느정도는 의식할 수밖에 없는 공유의 삶이 있고, 인간 공지철로서 제가 지닌 성격 때문에 스스로는 겪어보지 못할 삶이 있어요. 작품 안에서 연기할 때는 그 모든 것에 얽매이지 않고 할 수 있죠. 캐릭터를 통해서 소리도 질러보고, 주먹으로 벽도 쳐보고, 욕도 해보고. 여러 가지로 제가 하지 못하고 할 수 없는 걸 하게 돼요. 그걸 반복하면서 다시 동력이 생기는 것 같네요. 그게 대리만족이든, 희열이든, 성취감이든 계속해서 이 일을 지속하게 만드는 요인이 아닐까.

배우로 사는 이상, 삶에서 근본적이고 본질적으로 나를 지탱해주는 화두가 작품 자체인 셈이네요. 그리고 우리는 흔히 새로운 취미를 찾아 익숙한 일상을 돌파하려고도 합니다. 공유 씨에겐 그게 낚시였나 봐요.

자꾸 도망가고 싶고, 생각이 꼬리에 꼬리를 물던 복잡한 시기에 시작했어요. 왜, 인터넷에 각종 증후군 테스트 식으로 재미 삼아 간단히 할 수 있는 검사가 많이 있잖아요. 궁금해서 해봤더니 제가 별별 증후군에 다 해당하더라고요. ‘내가 그렇구나’ 하고 인정해버리면 오히려 편해요. MBTI 같은 것도 그래서 사람들 사이에 잘 통하는 것 같고요. MBTI 종류에 따라 ‘그냥 그런 사람’이라고 인정해버릴 때 편하고 용이한 부분이 있는 것처럼.

예전에 장도연 씨가 진행하는 유튜브 콘텐츠에서 그러셨죠, ‘규정짓는 게 싫어서 내 MBTI는 밝히지 않겠다’고. ‘공유 MBTI’를 검색해보면 ‘SEXY’라고만 나와요. 아직도 비밀에 부친 상태인가요?

뭐, 이젠 상관없어요. 저는 INFJ입니다. INTJ가 나올 때도 있더라고요. I 성향은 확실히 강하고, N도 제법 확실한 것 같고, F와 T를 종종 오가는데 나이 들수록 T 성향이 강해지긴 해요. F로 사는 것보다 T로 사는 게 훨씬 이롭다는 걸 학습으로 깨우쳤거든요.

특종인가요? 감사합니다. 그래서, 공유에게 낚시의 매력은 뭡니까?

첫 경험의 기억이 좋았어요. 낚시를 오래 한 형을 따라 제주도에 갔을 때예요. 형이 낚시하는 동안 저는 그냥 갯바위에 앉아 하염없이 바다를 바라봤는데, 바다가 무언가를 주는 것 같은 느낌이었어요. 생각에서 벗어나 그렇게 가만히 있어도 되는, 저에게 꼭 필요했던 ‘시간’을 주는 것이었는지. 그리고 저는 예전부터 제주도에 가면 좀 다른 나라에 와 있는 기분이 들더라고요. 해외에 나가면 늘 있던 곳에서의 고민을 잠시 잊게 되잖아요. 그런 식으로 시작했다가 한 번 해본 낚시에서 짜릿한 쾌감을 알게 되고, 그게 발전해서 이제는 아주 집착을 하죠(웃음). 잡아야 합니다.

배우 박병은 씨가 그렇게 ‘꾼’이라고 들었습니다. 제주에 살면서 이것저것 잡아 지인들에게 완벽한 포장으로 배송해주는 모습을 방송으로 본 적이 있어요.

아, 그는 이제 낚시계를 떠났습니다.

고기란 고기는 다 낚아봐서 하산한 건가요?

요즘엔 낚시보다 다른 일에 더 빠진 것 같더라고요. 병은이 형도 어떻게 보면 저에게 낚시를 알려주고 간 사람이죠. 배에서 하는 선상 낚시 중에서도 타이라바의 세계를 형 때문에 만났으니까. 제주도에 가면 프로 낚시하는 분들 워낙 많거든요. 그런 분들이나 선장님들이 ‘박병은’ 하면 다 인정해요. 폼도 예쁘고, 기본적으로 몸을 쓰는 센스가 있다고.

그 형이 사람도 잘 챙겨서, 시중에서 값비싸게 팔리는 무늬오징어며, 제주 옥돔이며, 아니면 어디 가서 돈 주고도 먹기 힘든 어종을 동료들에게 보내주곤 했으니 다들 얼마나 좋아했겠어요. 자연에서 내 손으로 직접 얻은 귀한 것을, 내가 좋아하는 사람들에게 베풀고 공유할 수 있다는 거 멋지잖아요. 그런데 떠났어요. 배신자··· 그래, 떠날 때도 됐지. 질릴 만해. 워낙 오랜 세월 낚시를 해온 형이니 떠난다 해도 할 말 없다.

지금 공유에게 필요한 게 있다면 뭘까요?

저, 요즘 안온한 상태를 유지하고 있거든요. 사실 최근에 바람이 한 번 불긴 했는데 금세 이너 피스를 찾았어요(웃음). 이따금 싱숭생숭한 바람이 불규칙 바운드로 왔다 가는 것 같아요, 끊임없이 흔들리는 나무처럼. 딱히 뭔가 필요한 것 같지는 않지만, 음··· 생각해 보면 바람이라면 바람은 있죠. 조금 덜 들리고, 덜 보였으면 좋겠어요.

신기하네요. 서현진 씨도 똑같은 표현을 쓰셨거든요. 더듬이가 세워진 예민한 사람에게 찾아오는 안온한 상태란 그만큼 소중할 것 같습니다.

여차하면 듣고도 못 들은 척, 보고도 못 본 척할 수 있을 것도 같은데, 태생적으로 저는 그렇게 잘 안 되는 사람인가 봐요. 하지만 현재 저의 전반적인 상태는 너울이 한 번 치고 가서 잔잔해진 시점입니다. 네, 딱 좋아요.

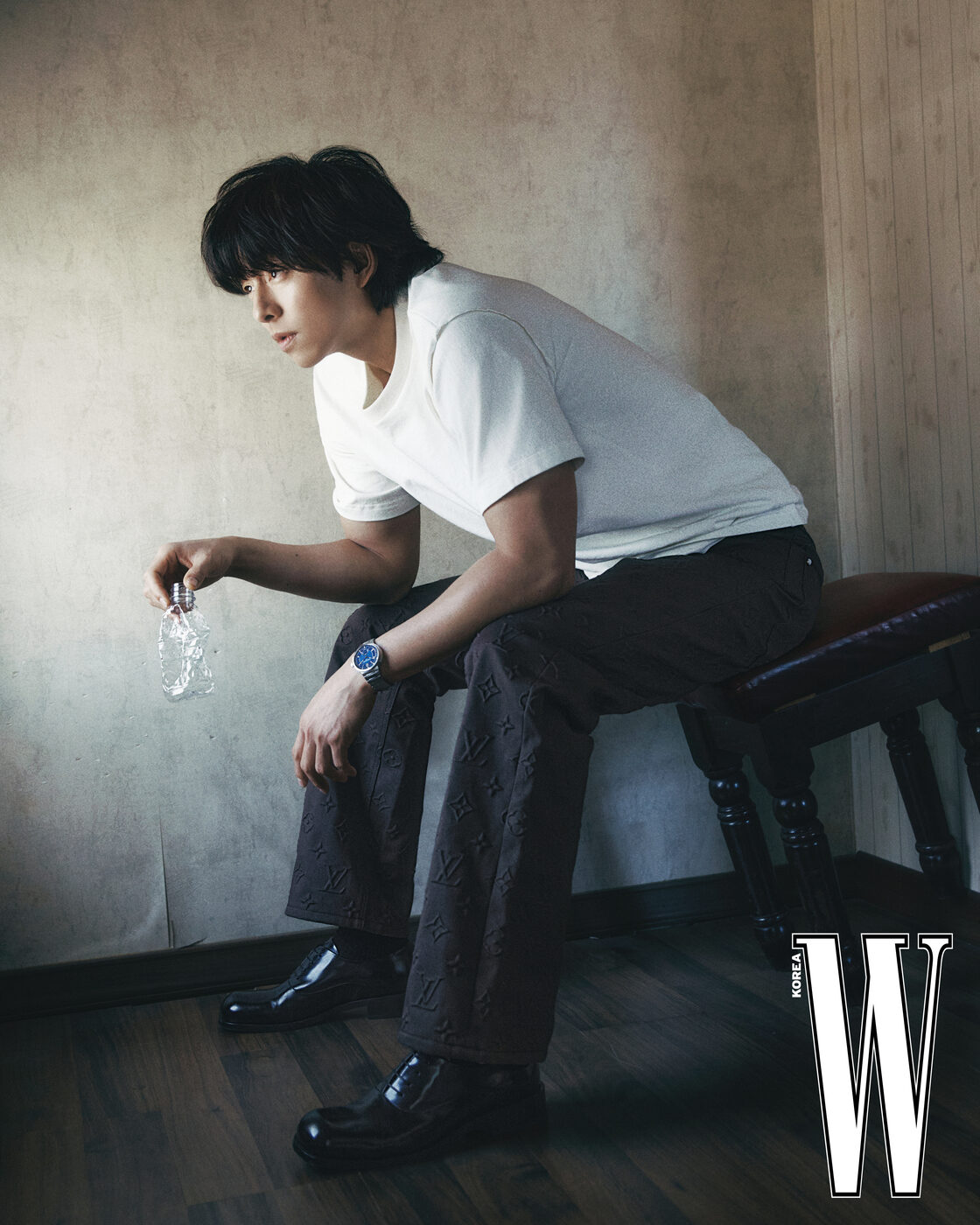

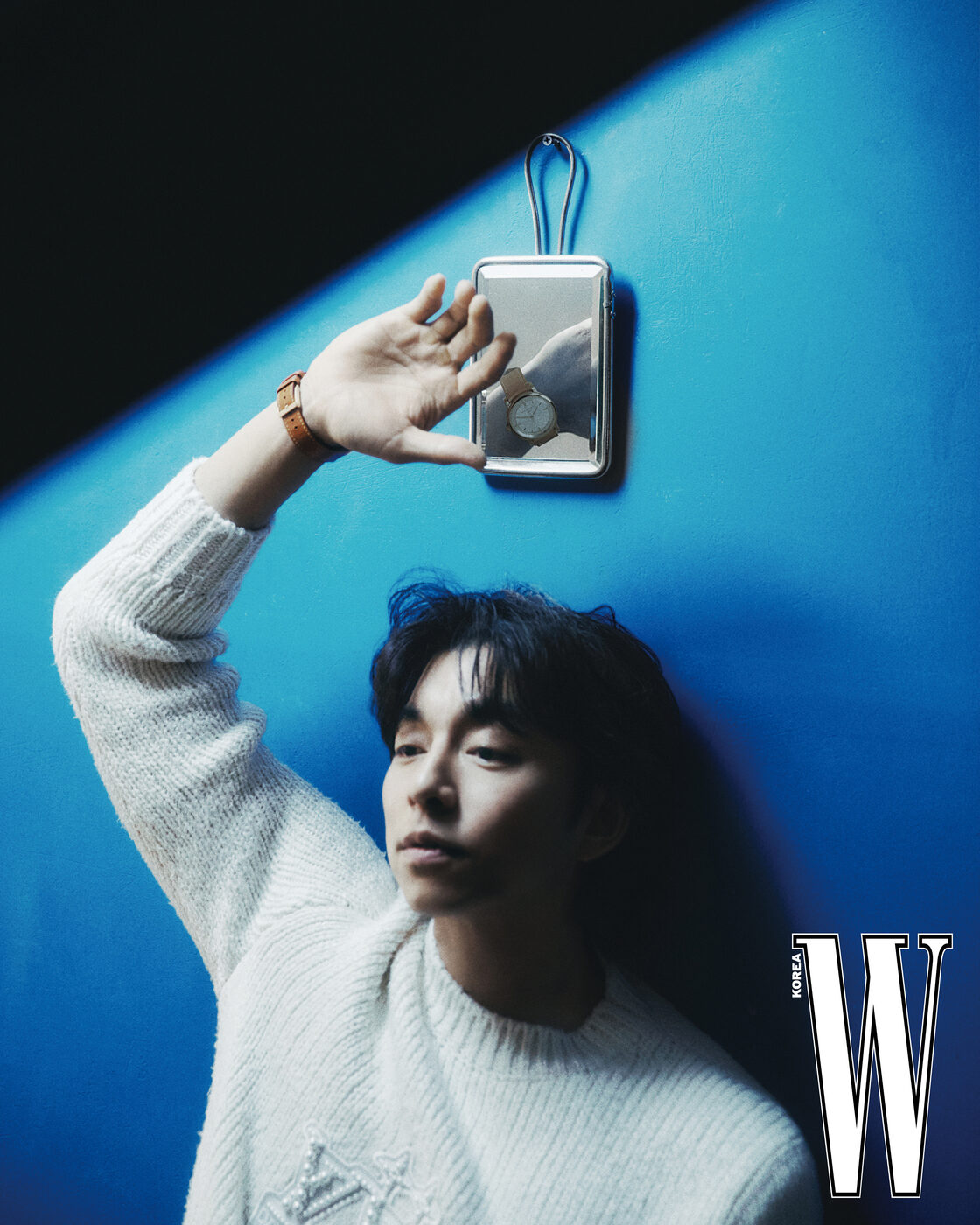

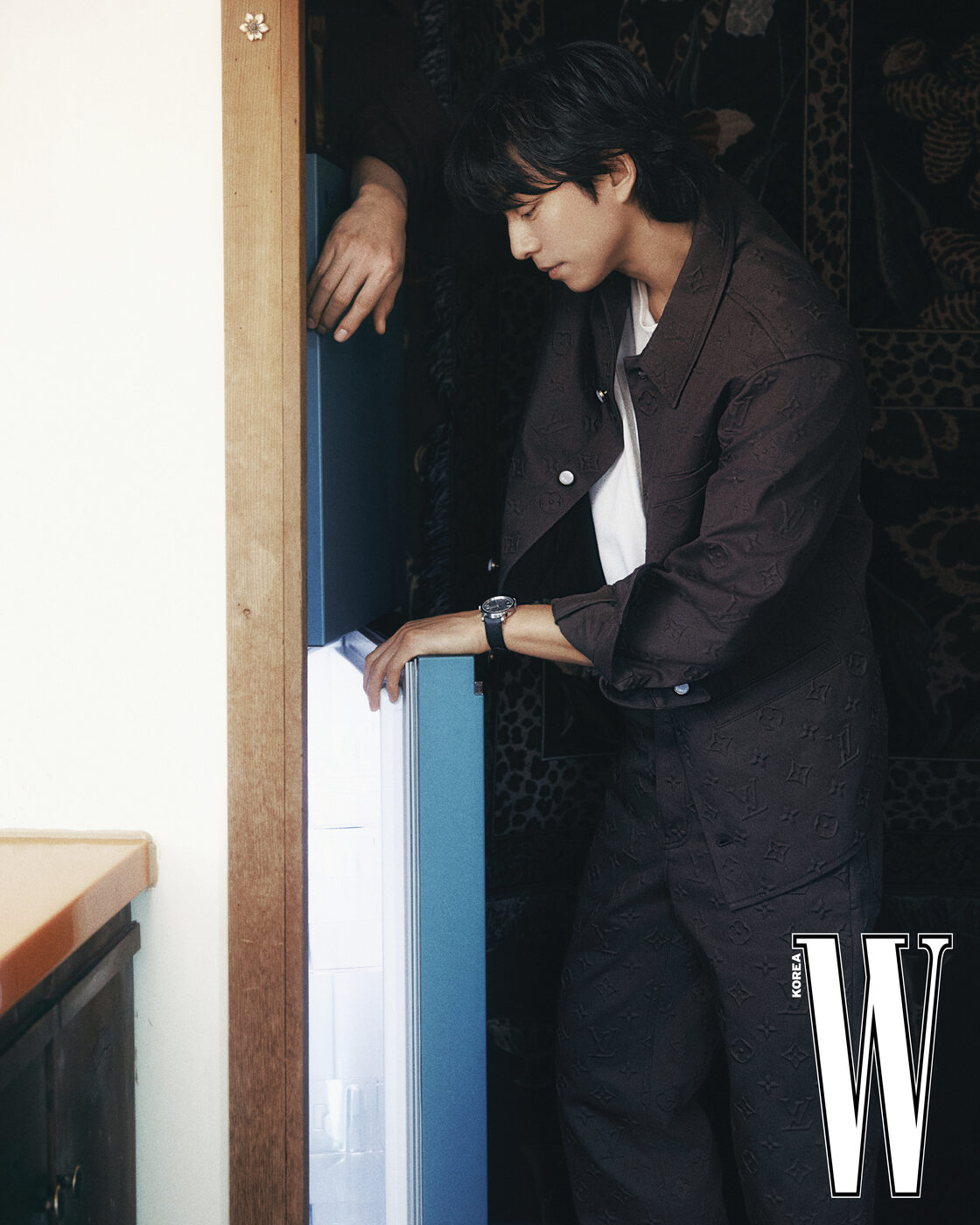

Gaze Makes Ordinary Day Special – The Face of Actor Gong Yoo Within The Gaze.

<W Korea> You visited Paris in January for the Louis Vuitton 2025 F/W Men’s Collection. Did you have any free time besides your official schedule?

Gong Yoo I had free time for about a day and a half. The first day was lost due to jet lag. On the next day, I walked around, enjoyed offline shopping, and sat down for a coffee at a nice-looking café. Then, I came across a shop that seemed unique and I went inside. Later, my friend told me that the shop was owned by an international art director who also owns a famous beauty brand. While I was looking around the shop, someone was having small talk and I thought she was the shop owner. It turned out that the person was the art director.

When celebrities attend fashion shows, fans often wait outside and cheer for them. Have you ever wondered, ‘Is there a K-pop musician nearby?’ because of the loud cheer?

Actually, I did think that at first. I thought it would be awkward to go closer and wave at people who weren’t actually there for me. Then, I heard people calling “Gong Yoo,” and I was really glad to hear my name. These days, a lot of foreigners speak Korean fluently. When I first heard “Oppa,” I thought I misheard. Even at previous shows, I’ve felt that quite a few fans came to see me. But this time, the response was on another level.

That’s probably because “Ddakji Man” from Squid Game Season 2 was standing right in front of them. At the Louis Vuitton show held at the Louvre, you made a finger-gun gesture toward your head while walking. It was a rather cute, unlike in the drama.

The reactions were even more intense because it was right after the release of Squid Game Season 2. When you meet a character from a show you enjoyed, it’s both surprising and exciting. As I was greeting people while walking, I suddenly thought I should do something, and that gesture just popped into my mind.

When the Netflix series <The Trunk> was released last November, you did some promotional events with Seo Hyun-jin. Did you get a chance to talk about Squid Game during that time?

I didn’t do separate interviews about Squid Game. During <The Trunk> promotion period, I couldn’t mention Squid Game because it was set to be released in December.

Now, you can talk about Squid Game. Many people have been waiting to hear from you. Have you watched reaction videos or people’s responses on your “Ddakji Man” character?

Well, I didn’t search it on purpose, but I came across the related content on Instagram, YouTube, and TikTok. There were so many clips about Ddakjji Man. Compliments always make me feel good.

Let’s start from the first episode of Squid Game Season 2. The title of Episode 1 is Bread and Lottery, and the episode was dedicated to your character.

I did play a part in the episode, but the director utilized directing, editing, plotting, and other elements in a smart way. Even though it’s the first episode of a series, it felt like watching a full-length film.

It must be challenging to evaluate your acting objectively, but many viewers would have felt your resolution for the Squid Game series.

My role for episode 1 was to heighten the tension before the story unfolds. As I watched the episode, I thought at least I did my part. In fact, I was relieved that I didn’t mess up that episode. I didn’t have ambitious resolution to blow away the episode. I was also aware that my character was the key player. I was featured in Season 1 as cameo, and I always considered myself an outsider in this series. I thought it was the right position for me. So, even when the show received huge attention and love, I just observed from a distance rather than standing at the center. I found “Ddakji Man” character interesting and playing the character was fun. That’s all.

Still, you made a powerful impression in the opening of Squid Game series. A nice-looking guy dressed in a suit with gentle tone from Season 1 reveals his insane side in Season 2. How did you prepare for such a character? What kind of discussions did you have with the director?

I didn’t have any special discussions with the director before filming. I just read the script and thought that the guy was completely insane. I made different attempts while shooting. However, there was something quite different from my usual approach.

First, Ddakji Man is simple and straightforward character. That’s a comfortable condition for an actor. Since the director had already made a clear character, my only job was to follow the script. Since my character was a supporting role featured in only one episode, I didn’t have to think about the entire series.

Usually, I have to consider the entire scenes from beginning to end. I always have to keep in mind of how my character is intertwined with others and what tone and attitude I should maintain for each scene. It’s the matter of consistency and balance. For Squid Game Season 2, all I had to do was to think of my character and acting. It was straightforward, and I was free from unnecessary thoughts.

Actors who take the first credit in commercial films inevitably carry a lot of responsibility beyond just acting. Since that wasn’t the case this time, it seems like you purely enjoyed acting. Did you find references to recreate the character in your own style?

No, I didn’t look for any references at all. After all, he’s not an ordinary human. He’s a psychopath. So, there were not many restrictions on how to express or create the character. I truly enjoyed playing the character. I recently talked with Author Noh Hee-kyung, and we talked about how, it is natural to show 120% of acting when you act as characters like Ddakji Man. Since viewers are already aware that the character is abnormal, they simply accept the character and think, ‘that character is completely crazy,’ no matter how the actor expresses the character. I usually express 70 to 80% rather than 100% of the character, hoping the viewers will fill in the rest with their own emotions. This time, I was free from that kind of restriction or concern, and it was a refreshing experience. It felt like doing freestyle rap or choreography.

“Ddakjji Man” enjoys sadistic games in front of terrified people and plays Russian roulette without hesitation, at the risk of his own death. Were you thrilled when playing that character?

With Ddakji Man as my character, I could express myself more boldly. I did feel ecstatic, and it was exciting and thrilling experience. I wondered if I had a lot of pent-up anger inside me (laughs). I used the character to let out the anger, but something might have been bottled up deep inside me.

Did you unleash your unknown side while doing something you never imagined?

I actually knew about dark side within me (laughs). I’m sure I knew it. I have cynicism and residue toward the world deep inside me. I got vicarious satisfaction from venting my anger through the character.

An idol singer once mentioned experiencing a strange ecstasy while acting. He experienced catharsis from doing something he would never do or shouldn’t do in real life.

Yes, that’s part of the reason why I continue acting.

The cinematographer is the first person to closely face an actor’s expressions within the frame. I’ve heard they sometimes capture a moment and think, “Wow, I just witnessed something incredible.”

Camera Director Kim Ji-yong is a skilled director. Since we worked together on <Silenced> and <The Age of Shadows>, he knows me well. After filming a scene where I stomp on breads scattered on the ground at Tapgol Park, he silently approached me and said, “Wow, you really seem insane.” It was my first day of shooting, and sensory temperature was around 38°C. As soon as I stepped out of the makeup car in suit, I was drenched in sweat and even my underwear was wet.

You have a close relationship with Director Hwang Dong-hyuk from <Silenced>. What kind of person is he?

He is a mischievous man, and he is so good at teasing people. Sometimes, he is so annoying. Whenever we see each other, we always exchange sarcastic remarks (laughs). We have a good chemistry for that. We provoke each other back and forth. At the same time, he is much an adult to me, and I fundamentally respect him.

What I love most about him is his logical and rational side. He is a smart man, but he never insists stubbornly. I always trust him on persuading me rationally, and that makes working with him easier. We also get along because we are both frugal.

Was he satisfied with your acting?

He doesn’t give compliments that much. He’s not someone who expresses in a sweet way. But he does call me occasionally to compliment. For example, Director Hwang showed my scenes to Lee Byung-hun, and I guess he wanted to show off the scenes he liked (laughs). He called me to say that Lee complimented me for showing the kind of expression that he had never seen before in the scene. Another time, he called me while he was drinking with an editor. Director Hwang called me because the editor wanted to tell me how he loved my performance.

That’s quite the indirect way of complimenting you (laughs). He is such a sweet man.

Whenever he shared those stories, he sounds so excitedly. Then, I would just respond calmly and say, “That’s an honor,” or “That’s great to hear” (laughs). Anyway, that’s how he boosted my confidence.

As actors build up career and gain popularity, their criteria for choosing works become more specific. I won’t ask you to share those criteria, but could you share an example of a script that captivated you?

When I read the script of <The Trunk>, I thought that Jung-won was such a pitiful and unfortunate man. I started from that point. I reflected on why I felt empathy, and I realized that I went through a similar process when choosing characters.

We all have aspects that we don’t necessarily reveal. For example, I have a deep abyss that others don’t know. I usually choose the character when the character shares some part of my abyss. The moment I feel a hint of similarity, I already have made my decision to play the character. I just don’t say it loud because I need to be careful about the process of work. There is a moment that I immerse into the character like how ink spreads in water, and that also happened with Jung-won.

Success isn’t the only driving force for growth of actors. In past interview, you mentioned that you were lost for a while after <Goblin>. Like office workers, actors also stuck in a rut at some point. How do you find the motivation to overcome such moments?

There were moments where I felt like being stuck in a rut, but it wasn’t that serious. What matters is how you recover when you’re exhausted and tired. Eventually, “Work” seems to be the key point.

“Work” makes you feel burnt out and incapable. “Work” makes you want to leave because you can’t stand the thought of standing in front of camera in that condition. Still, “Work” brings you back to life because you truly enjoy acting.

As Gong Yoo, I have to be mindful of how others gaze at me. As Gong Ji-cheol, there are life events I’ll never personally experience because of my personality. When I act, I can do everything without constraints. As I play the character, I can scream, punch walls, and even curse. These are the things I can’t do in real life. Repeating those motivate me again. It could be vicarious satisfaction, ecstasy, or sense of achievement, and those elements make me continue my acting career.

- 포토그래퍼

- 박종하

- 스타일리스트

- 이혜영

- 헤어

- 임철우

- 메이크업

- 강윤진

- 세트

- 황서인

- 어시스턴트

- 나혜선, 박예니