내가 마라톤을 나가다니 믿을 수 없어! 그런데 그것이 실제로 일어났습니다.

나이키 NRC 앱을 켜고 과거의 러닝 활동을 살펴봅니다. 가장 최근 뛴 기록은 올해 3월이네요. 3km, 1km의 기록으로 총 두 번 달렸습니다. 작년은? 10월에 한 번, 6월에 두 번, 4월에 한 번…. 스크롤을 내릴수록 부끄럽군요. 그나마도 하지 않는 주변 사람들을 보며 ‘나는 좀 나은 편’이라고 스스로를 위로했던 마인드가 더 부끄러워요. 그렇게 바쁘다는 핑계로 현실에 안주하며 살던 에디터의 일상을 크게 환기하는 일이 있었습니다. 나이키와 함께 다섯 번의 러닝 프로그램으로 트레이닝을 받고 10km 마라톤에 ‘출전’해야 하는 미션을 받게 된 거죠. ‘한 번 해볼까?’라는 가벼운 마음에 비해 얻은 것이 너무 많았던 경험을 전합니다.

11월 1일, 공식적으로 세 번째인 러닝 세션에 처음 출석했습니다. 출장과 업무로 인해 앞선 두 번의 러닝 세션을 불참한 터라 어찌나 긴장되던지요. 이장섭 코치, 장성호 페이서(Pacer)의 지도 하에 새빛둥둥섬에서 출발해 잠수교를 넘어 푸른 동작대교를 바라보며 5km를 달렸습니다. 우리 말고도 뛰는 러닝 크루들이 많더군요. 마주칠 때마다 쾌활하게 ‘파이팅!’을 외치며 서로에게 기운을 복돋워 주는 모습이 새로웠어요. 풀내음을 킁킁 맡으며 가볍게 한 걸음, 한 걸음. 반짝이는 도시의 불빛을 머금고 잔잔하게 흐르는 한강이 무척 예뻤습니다. 잠수교를 달린 다음 주엔 반포종합운동장에서 트랙 위를 달리고, 또 그 다음 주는 압구정 거리에서 시작해 성수대교 아래를 달렸습니다.

지금 와서 털어놓자면, 지극히 개인주의적인 성향 탓에 처음에는 ‘그냥 혼자 뛰고 싶다.’는 마음이 꽤 컸는데요. 반포종합운동장에서 트랙을 뛴 날, 함께 달려준 페이서 덕분에 초보 러너 혼자서는 절대 해내지 못했을 5분 대의 페이스 기록을 보고 ‘같이’의 위력을 알았습니다. 다 같이 뛰지 않았다면 한강 다리를 훌쩍 넘는 것도 결코 쉬운 일이 아니었던거죠. 파이팅 넘치는 바이브도 처음엔 과하게 느껴졌는데, 10km 마라톤을 뛰는 날엔 어느새 먼저 크루를 향해 ‘렛츠고!’라던가 ‘파이팅!’을 외치는 스스로를 발견했습니다.

평화 마라톤 대회 당일. 출발 신호를 앞두고는 도파민이 슬슬 오르더니 지구라도 정복할 수 있을 것 같았지만, 어림도 없죠. 8km 되던 쯤부터는 멈추고 싶은 마음이 간절했습니다. 중력이 잘못됐는지 발걸음은 납덩이처럼 무겁고, 이쯤 되면 피니시 라인이 등장해야 하는데 정작 눈 앞에 보이는 건 이제야 1km가 추가됐다는 걸 알리는 표지판. 그야말로 죽을 맛이었어요! 차라리 모른 채로 달리게 알려주지 말지…하는 원망도 들었습니다. 그럼에도 쉬지 않았던 건 다 같이 뛰고 있다는 연대감 때문이었습니다. 여기있는 모든 사람들이 다 뛰고 있는데, 나 혼자 멈출 수 없다는 승부욕도 조금 일었고요. 앞서가며 빠르게 달리는 날쌘돌이 러너, 조금 뒤쳐진 듯한 하프 코스 마라토너, 코너 중간에 서서 고래고래 응원해주는 사람들, 보조인이 잡아주는 끈 하나에 의지해 연신 다리를 움직이는 시각장애인들… 나를 둘러싸고 달리는 그 모든 이들이 긍정의 에너지원이 되었어요. 함께한다는 원동력이 신체의 물리적인 힘까지 만들어내는 것이 놀라웠습니다.

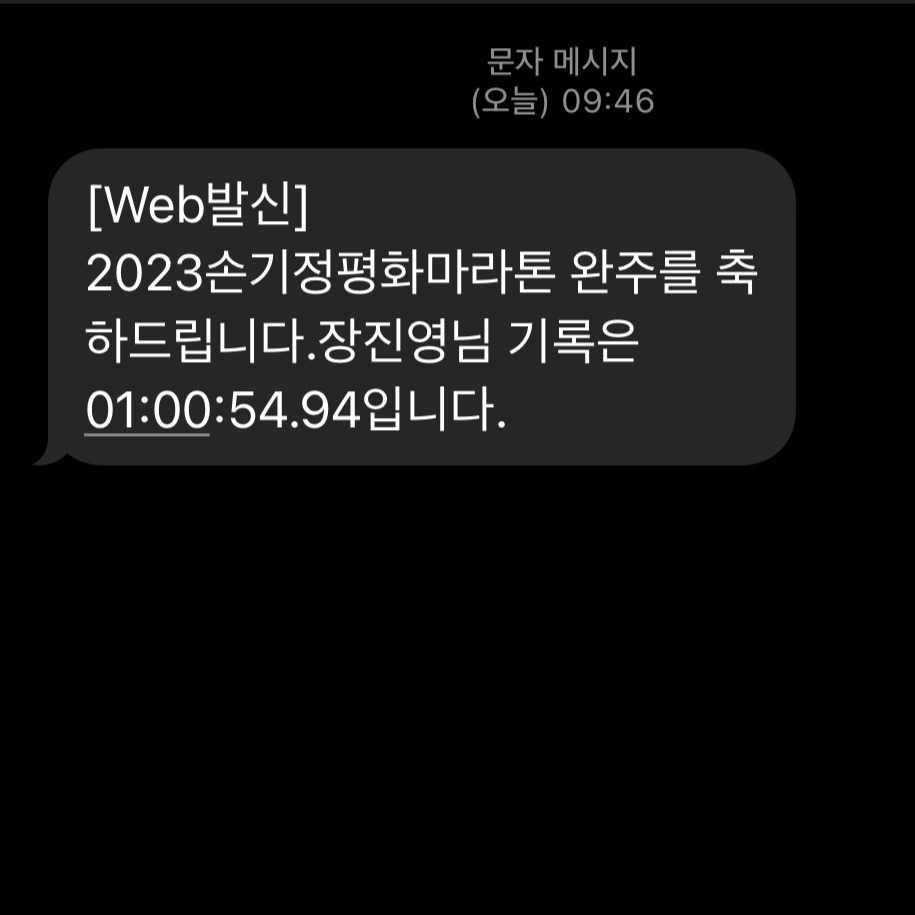

마라톤을 하면서 생각했습니다. 연대의 힘이 정말 위대하구나, 앞으로도 힘들면 사람들과 손 잡으려는 태도를 지녀야겠다, 모두가 이런 마음이면 세상이 진짜로 마라톤 이름처럼 평화로워질텐데…. 그렇게 감상에 젖어 달리다보니, 드디어 바라고 바라던 피니쉬라인이 눈에 보입니다. 끝났다는 안도감, 해냈다는 성취감! 마라톤 풀코스를 뛰면 길 위에 인생이 보인다는 그 말을 어렴풋이나마 알 것도 같았습니다. 그렇게 완주 메달을 손에 쥐고 뿌듯한 마음으로 귀가한 뒤, 남은 하루를 통째로 잠으로 보냈다는 후문.

되돌아보면, 대미를 장식한 건 마라톤이지만 그보다도 더 좋았던 건 일상 속에 자연스럽게 스민 러닝이었습니다. 수요일 아침마다 오늘은 러닝하는 날이라는 걸 상기시키며 집을 나서는 게 좋았고요. 해사한 미소를 가진 사람들을 정기적으로 만나는 것도 좋았어요. 왜 러닝 크루가 생기는 지 알겠더라구요. 특히, 호흡에만 집중하는 일이 생각보다 핍진한 일상에 아주 큰 도움이 되더군요. 쓰지 않던 근육을 갑자기 쓰려니 다음 날이면 어김없이 허벅지가 아렸지만, 몸과 마음이 환기되고 배터리가 되려 충전되었는데 그게 대순가요. 러닝 프로그램이 마무리 될 때쯤, 함께한 동료들 사이에서 앞으로도 주기적으로 만나 같이 뛰어보는 게 어떻겠냐는 말이 나오기 시작했어요. 다들 운동에 일말의 관심도 없어 보이는 이들이었는데 말이죠. 프로그램에 참여하고 마인드가 달라진 게 에디터 뿐만이 아니었던 겁니다.

전혀 계획하지 않았던 것도 목표라고 할 수 있을진 모르겠으나, 엉뚱하게도 한 해의 목표를 이룬 기분이에요. 날마다 반복되는 쳇바퀴가 무겁게 돌아갈수록 속도나 거리, 방식에 얽매이지 않고 조금이라도 자주 뛰기로 했습니다. 뭐든 시작이 어려운 거죠. 그러니까 시작만 하면 됩니다. 지금, 저와 함께 운동화 끈부터 동여매 보실까요?

관련기사

- 사진

- Courtesy of Nike