원초적 자연이 드러내는 묵시적 순간을 포착하는 사진가 이정진.

국립현대미술관 순회 회고전 <이정진: 에코-바람으로부터> 이후 2년 만의 개인전으로 한국을 찾았다. 오랜만의 서울살이이지 않나. 어느 정도 몸과 정신이 서울에 적응하고 있나? 설이 지나면 곧바로 미국으로 출국할 예정이다. 인터뷰 좀 그만하고 싶다(웃음). 선생님이라 불리며 극진하게 대접받는 것도 영 어색하다. 자연에서 나는 선생님이 아니라 단지 한 인간일 뿐이거든. 당신도 나를 편하게 대했으면 좋겠다.

인터뷰가 힘든 이유는 무엇인가? 내 사진은 정보 를 전달하는 사진이 아니다. 머리로 이해하지 않고, 가슴으로 받아들이는 사진이다. 평소 작업할 때도 관객에게 작품이 어떻게 비칠지, 혹은 작품에 어떤 메시지를 녹일지에 대해 전혀 생각하지 않는다. 나에게 사진은, 어찌 보면 굉장히 자폐적으로 나 스스로에게 빠져서 무언가를 계속 구하러 다니는 과정과 다름없다. 일기장처럼 굉장히 사적인 것이다. 그렇기 때문에 말로 표현하는 일이 굉장히 힘들다.

30년이 넘도록 사진을 한지에 출력하는 작업을 이어오지 않았나. 이번 전시를 통해 작품을 직접 보니, 당신이 왜 그토록 한지에 천착해왔는지 직관적으로 알겠더라. 특히 질감이 놀라웠다. 목탄화, 혹은 벨벳처럼 느껴지던데. 한지는 연약해 보이지만 사실 굉장히 강한 종이다. 파이버가 단단 해 휴지처럼 물에서 쉽게 풀어지는 일이 거의 없다. 또 한지에 잉크를 뿌리면 단순히 표면에 먹이 묻어나는 정도가 아니라, 잉크가 깊게 빨아들여지면서 종이 밑바닥까지 스미게 된다. 그러면서 어떤 깊이(Depth)가 생기는 거지. 굉장히 얇음에도 불구하고 바닥에서부터 스며져 나오는 어떤 기운을 간직하고 있는 종이가 한지다.

당신이 처음 시도한, 붓으로 한지에 감광 유제를 바르고 그 위에 직접 인화하는 수공적 방식을 요즘 사진 하는 학생들이 습작처럼 따라 한다고 들었다. 별로 추천하고 싶지 않은데…(웃음). 보통 몸에 사리기 생긴다고 하지 않나? 정말 고행에 가까울 정도로 작업 과정이 지난하다. 사실 현장에서 는 무척 빠르고 캐주얼하게 촬영하는 편이다. 라이팅 박스나 트레팔도 없이 중형 카메라 한 대만 들고 훌쩍 떠나 촬영하고 돌아온다. 대신 후작업 에 시간을 많이 뺏긴다. 한지는 숨을 쉬는 종이라 컨트롤이 불가능하다. 결코 어떤 결과가 나오리라 장담할 수 없다. 꼬박 일주일이 걸려서 한 장을 완성하는데, 그럼에도 마음에 들지 않으면 바로 쓰레기통 행이다.

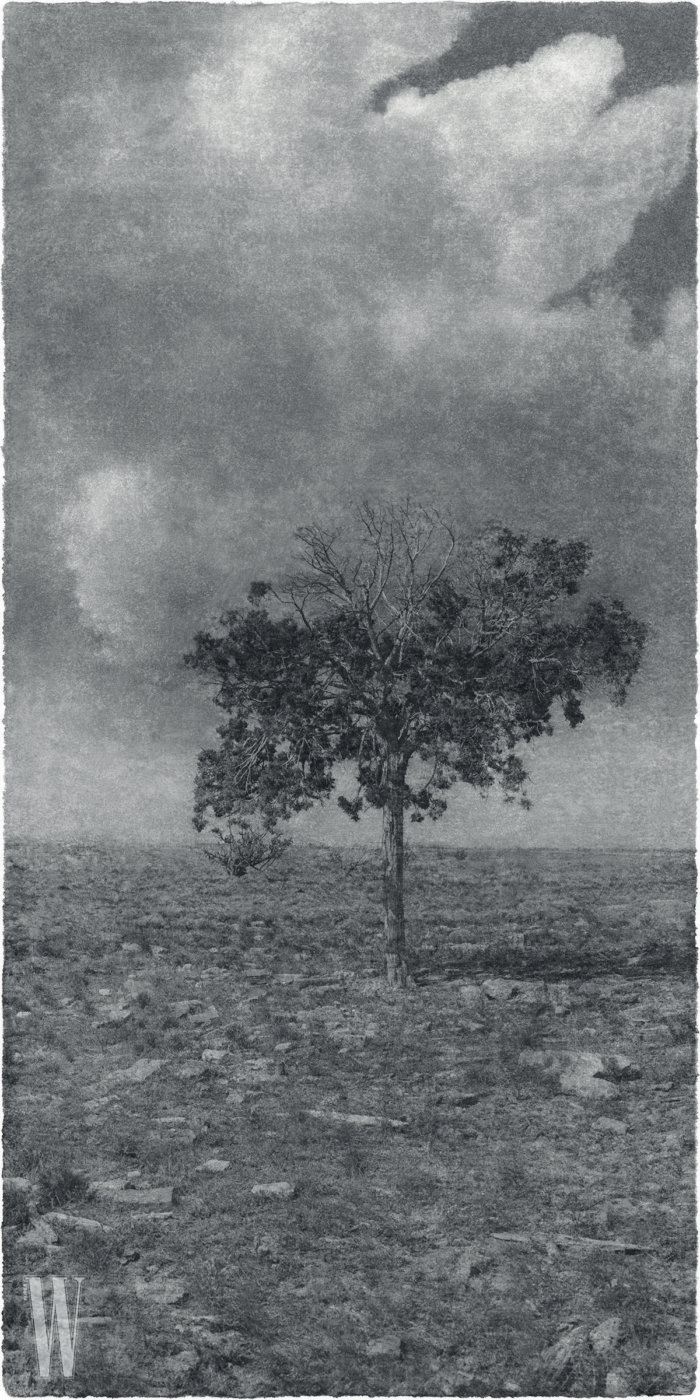

JUNGJIN LEE, OPENING 17 (8/10 + 3AP), 2016, ARCHIVAL PIGMENT PRINT ON KOREAN, MULBERRY PAPER, 145.5 × 76.5 CM (PAPER SIZE), COURTESY OF THE ARTIST & PKM GALLERY.

JUNGJIN LEE, OPENING 21 (2/10 + 3AP), 2016, ARCHIVAL PIGMENT PRINT ON KOREAN, MULBERRY PAPER, 145.5 × 76.5 CM (PAPER SIZE), COURTESY OF THE ARTIST & PKM GALLERY.

출력 과정에서는 절로 강박적으로 변할 수밖에 없겠다. 반면 미국 서부를 여행하며 촬영한 대자연의 풍경에서는 지극히 동물적인 감각이 느껴지곤 했다. 당신은 단순히 자연을 대상화하지 않고, 그 너머의 무엇을 더듬고 있다는 생각이 든다. 동물적이라, 재미있는 표현 같다. 주로 원초적 대자연을 촬영하지만, 그렇다고 해서 내가 자연 예찬론자인 것은 아니다. 다만 자연은 굉장히 정적이지만, 그곳에는 분명한 ‘바이브레이션’이 있다. 그렇기 때문에 자연에 서면 어떤 ‘옷’이 벗겨지고, 나 자신이 무장해제되는 경험을 하게 된다. 도시에서는 좀처럼 경험할 수 없는 체험이다. 이를테면 나무를 찍을 땐 분명 나무를 바라보고 있지만, 나무를 매개체로 그 너머의 무언가를 투시하게 되고, 결국 그것과 공명하게 되는 것 같다. 나도 그게 정확히 무엇인지는 모르겠다. 단지 자연으로부터 강하게 노크를 받았을 때 셔터를 자동적으로 누르게 되고, 그러면서 무언가에 ‘클릭’ 되는 경험을 한다. 어쩌면 영적인 영역이다. 다만 이런 얘기를 하면 사람들이 나를 역술가로 오해해서(웃음).

당신이 자연 너머로 더듬고 있는 ‘무언가’를 언뜻 감지한 사람들은 그것에 자신을 투영시키기도 하더라. 맞다. 그래서 참 신기하다. 전혀 의도하지 않았거든. 좀 점에도 말했듯 내게 사진은 일기장처럼 굉장히 사적인 매체다. 그런데 사람들이 내 작품 앞에서 각자의 자기를 만나고 있더라. 사람들이 저마다 밑바닥에 흐르는 근원적 상태를 내가 건드리고 있는 것은 아닌가 생각한다. 어찌 보면 그렇기 때문에 내 작업을 굉장히 보편적이라고도 할 수 있지.

이번 전시 도록에 시인 파블로 네루다의 작품 ‘시’ 를 싣고 싶어 했다는 이야기를 들었다. 네루다의 ‘시’에는 이런 구절이 등장하지. “시가 나를 찾아왔어. 몰라. 그게 어디서 왔는지.” 어떤 이유에서 네루다의 작품을 싣고자 했나? 알고 보니 세상에 나같은 사람이 또 있는 것과 마찬가지였다. 네루다 는 내 마음을 대필해주는 시인처럼 느껴진다. 처음 네루다의 ‘시’를 발견했을 땐 전율이 돌 정도로 깜짝 놀랐다. 더 이상 가감할 데가 없었고, 무엇보다 어느 구절만 마음에 드는 것이 아니라 그의 시 전체가 너무 좋았다. 이전까지 도록에 넣을 글을 찾기 위해 필자를 찾고 때론 옛날 영화를 뒤지기도 했는데, 네루다를 발견하곤 그 과정을 ‘올 스톱’ 했다.

앞으로의 작품 계획에 대해서도 알려달라. 슬슬 내가 무슨 말 할지 알 것 같지 않나. 나도 모른다, 나도 궁금하다(웃음). 다만 멀리 자연으로 떠나지 않더라도 내 가까이에 있는 것을 표현하고 싶은 마음은 있다. 물론 그렇다고 해서 스트리트 포토그래퍼가 되진 않겠지. 우리가 알고 있는 지식과 경험, 욕망을 전부 내려놨을 때 비로소 보이는 사물의 ‘에센스’를 포착하고 싶다.

- 피처 에디터

- 전여울

- 포토그래퍼

- 최영모