매년 10월 네덜란드 에인트호벤은 디자인 축제의 장으로 변신한다. 미래에 대한 참신한 모색, 네덜란드식 유머, 빛나는 독창성이 비빔밥처럼 한데 섞인 ‘더치 디자인 위크’가 올해도 10월 19일부터 27일까지 열렸다. 올해로 18회를 맞이한 더치 디자인 위크 탐방기가 여기 있다.

‘더치 디자인 위크’로 가는 여정은 십중팔구 에인트호벤 중앙역에서 시작된다. 올해도 역시 예외는 아니었다. 역사 밖으로 나가면 펼쳐질 여정을 앞두고 끌던 캐리어를 잠깐 멈추고 섰다. 대합실 벽면에는 네덜란드 출신의 신조형주의 화가 몬드리안의 글귀가 새겨져 있다. “일종의 기억인 관습은 삶과 예술을 즐기는 데 있어 가장 큰 장애물이다.” 한편에선 사람들이 그네를 타고 있다. 움직임을 통해 생성되는 전기로 휴대폰 충전이 가능한 발전 그네인 ‘Play for Power’다. 관습에 얽매이지 말고 지속 가능한 여행을 하라고 말을 건네는 이곳에서 이미 더치 디자인 위크가 시작되었음을 직감했다.

본격적으로 이 도시를 탐색하다 보면 어렵지 않게 헬스 테크놀로지 브랜드 ‘필립스’의 흔적을 발견하게 된다. 사실 필립스를 빼놓고 에인트호벤을 논하기란 불가능에 가깝다. 필립스의 첫 전구 공장이 설립되었을 때만 해도 에인트호벤은 작은 도시에 불과했다. 기업의 몸집이 커지면서 도시 역시 유럽의 경제 요지로 성장했다. 이후 대량생산은 저임금 국가로 분산했고, 필립스는 신제품 개발과 기술 혁신에 집중하며 암스테르담으로 본사를 이전하기로 결정했다. 많은 이들이 도시의 침체를 우려했다. 하지만 네덜란드인들이 누구던가. 그들은 과거 수면보다 낮은 땅에서 풍차로 물을 길어 땅을 일궈온 장본인들이다. 남겨진 이들은 산업 도시의 회색 잔해를 그들만의 방식으로 일궈갔다. 그렇게 빈 공장은 도서관, 학교 캠퍼스, 문화 공간, 창작 허브 등으로 재탄생했다. 그중 대다수가 올해 더치 디자인 위크의 공간으로 활용되었다.

네덜란드의 디자인 거장 핏 헤인 에이크(Piet Hein Eek) 역시 이를 잘 활용한 인물 중 하나다. 과거 디자인 아카데미 에인트호벤을 갓 졸업한 젊은 디자이너였던 그는, 남겨진 공장 부지에서 훗날 본인의 시그너처가 된 스크랩우드 제품 제작을 시작했다. 이후 규모를 키워 이전한 그의 현재 스튜디오를 찾아가봤다. 넓은 부지와 높은 층고를 활용해 제작부터 판매까지 원스톱으로 이루어지는 이곳은 쇼룸, 작업실, 상점은 물론 레스토랑까지 갖추고 있다. 진열된 가구에 감탄하는 동시에 창 너머로는 제작 공정도 살펴볼 수 있다. 작품의 탄생부터 새 주인을 찾아 떠나가는 마지막 과정까지 전천후로 살필 수 있는 그의 스튜디오는 더치 디자인 위크 중 가장 사랑받는 곳 중 하나였다.

그렇다면 지금의 젊은 디자이너들은 어떨까? 매년 더치 디자인 위크와 연계해 진행하는 디자인 아카데미 에인트호벤의 졸업 전시는 여러모로 괄목할 만하다. 다만 ‘완성된’ 작품들의 일반적인 진열을 상상한다면 놀랄 수도 있다. 개념적, 실험적인 작업이 여타 메인 전시보다도 큰 비중으로 전시장을 가득 채우고 있기 때문이다. 이런 특성은 아카데미의 전공에서부터 잘 드러난다. 인테리어, 그래픽, 패션 같은 고전적 구분법을 택하는 대신 여러 디자인 영역을 공통으로 관통하는 지점인 ‘사람’을 축으로 설계했다. 사람과 웰빙, 사람과 커뮤니케이션, 사람과 음식/비음식 등. 특히나 ‘기부의 아름다움(The Beauty of Giving)’이란 작품이 흥미로웠는데, 디자이너 야스퍼르 제헷흐위버르(Jasper Zehetgruber)는 동전을 던지며 소원을 비는 행위에서 착안해 공동체적 의례가 기부를 끌어낼 수 있을지를 고민했다. 3D 프린터로 제작한 자석 구조물에 관람객이 동전을 붙이며 시시각각 풍요로워지는 모습은 작품임과 동시에 공공의 이익을 지향하는 디자인적 ‘과정’과 다름없었다. 디자이너의 전공이 무엇인지 궁금해 물었더니 ‘사람과 공사(Public Private)’라는 대답이 돌아왔다. 이처럼 ‘틀 깨기’를 적극 장려하는 교육과 그에 응답하는 젊은 디자이너들을 곳곳에서 마주할 수 있기 때문에 이번 졸업 전시는 디자인 쇼케이스라기보다 개성 넘치는 아이디어들이 역동적으로 길항하는 전투장처럼 다가왔다.

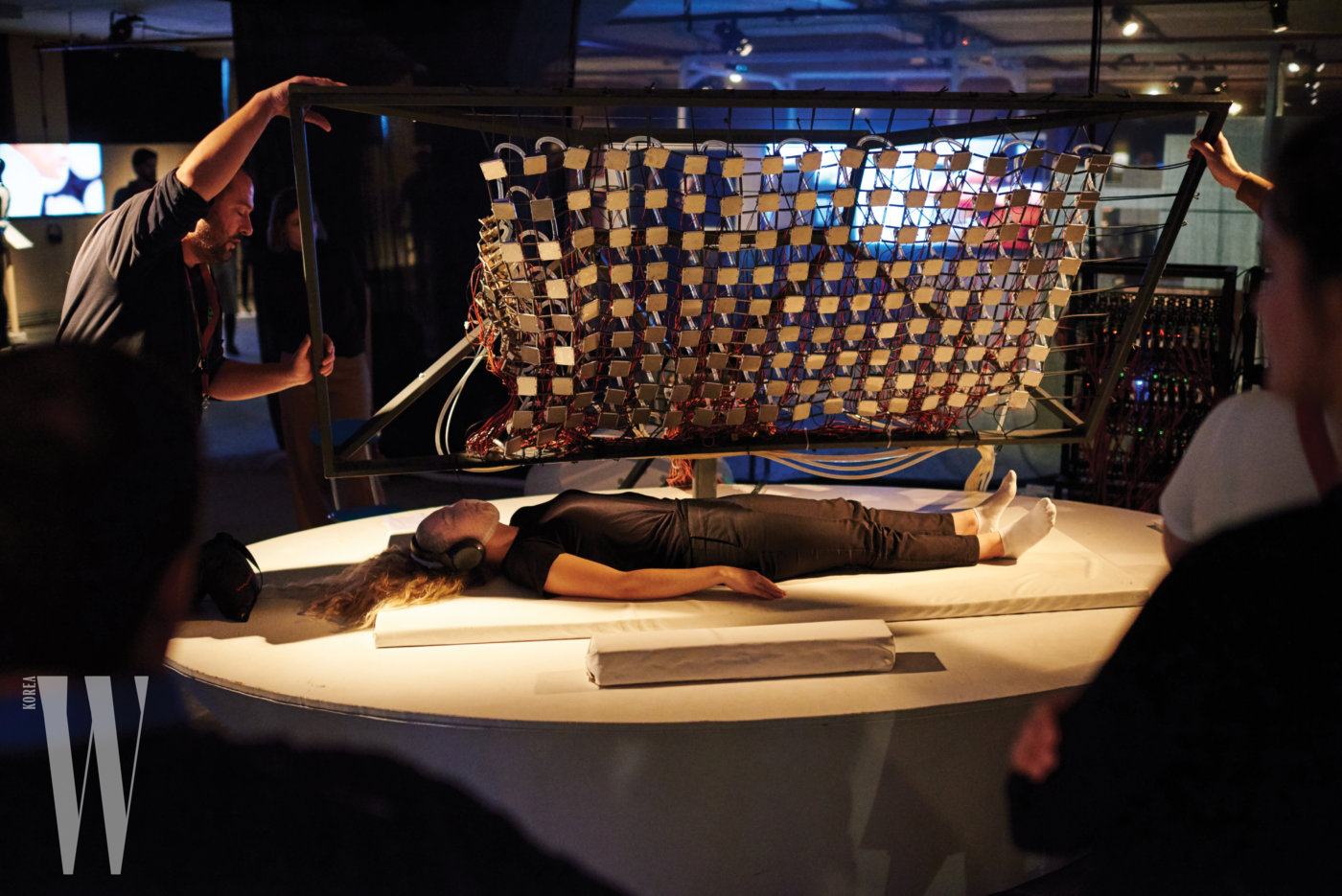

역사와 오늘을 지나, 이제 미래의 디자인을 들여다볼 차례다. 18회를 맞은 올해 더치 디자인 위크의 주제는 ‘지금이 아니라면 언제(If Not Now, Then When)?’다. 앞으로를 위해 지금 당장 행동할 것을 촉구하는 목소리가 가장 잘 드러난 곳은 ‘월드 디자인 엠버시(World Design Embassies)’ 전시였다. 월드 디자인 엠버시는 사회적 과제로 대두한 갖가지 주제에 대한 해결책을 모색하는 전시로, 이름에 ‘대사관’을 사용하는 만큼 각 분야의 영향력 있는 전문가를 대사로 선정하고 이들이 전시 큐레이터 역할을 맡는다. 올해의 주제는 ‘지속 가능한 디자인’, ‘물’, ‘건강’, ‘안전’, ‘바이오 기반 건물’, ‘이동성’ 등 총 여섯 가지. 특히 네덜란드의 철도 시스템과 관련한 다양한 방법이 모색됐는데, 이를테면 ‘지속 가능성’ 엠버시에서는 더는 운행할 수 없는 기차 바닥을 어떻게 재활용하고 있는지 보여주고, ‘이동성’ 엠버시에서는 2040년 유동성이 향상된 네덜란드의 주요 기차역 구상안을 제시했다. 이동성 앰배서더인 롭 아담스(Rob Adams)의 말에 의하면 이들의 디자인은 막연한 브레인스토밍이 아닌 페인스토밍(Painstorming)에서 시작된다고 한다. ‘무엇이, 왜 불편하지?’에서 출발한 고민은 진취적인 모습으로 더 효용성 있는 결과를 이끌어낸다. 자칫하면 딱딱할 수 있을 법한 주제들을 집중적으로 다룸에도 위화감이 들지 않는 까닭은 재기발랄한 네덜란드식 접근 덕분인데, 그 대표적인 예가 더치 디자인 위크 택시다. 전시 중인 디자인 작품을 모자로 쓰고 축제 장소 곳곳을 누비는 전기 자동차는 더치 디자인 위크 입장 팔찌가 있다면 무료로 탈 수 있다. 미래적 이동성 대안을 제시하고, 관람객에게 편의를 제공하며, 디자이너와 후원사의 홍보까지 책임지는 이 택시는 명실상부 더치 디자인 위크의 귀여운 마스코트로 자리매김했다.

더치 디자인 위크가 생각하는 ‘더치 디자인’은 더 나은 세상을 만들기 위한 네덜란드 문화의 지속적인 모색이자, 미래적인 태도다. 더치 디자인을 단지 미적인 측면이나 몇몇 디자이너 컬렉티브로 국한하지 않는 것이 곧 이들의 자부심인 셈이다. 그러니 디자인이 어디까지 고민할 수 있는지 궁금하다면, 더치 디자인 위크를 찾아 더 나은 미래로 가는 여정에 동참해보기를 권한다. 지금이 아니라면, 언제 하겠는가

- 글

- 이하진(네덜란드 대사관 문정관)